頭の体操と話題についていくため共通テストを解いてきましたが、社会人になってからは時間が取れず…

焦らず時間をかけて解いていこうかなと思ったので、コツコツ解きながら結果を更新していく予定です。

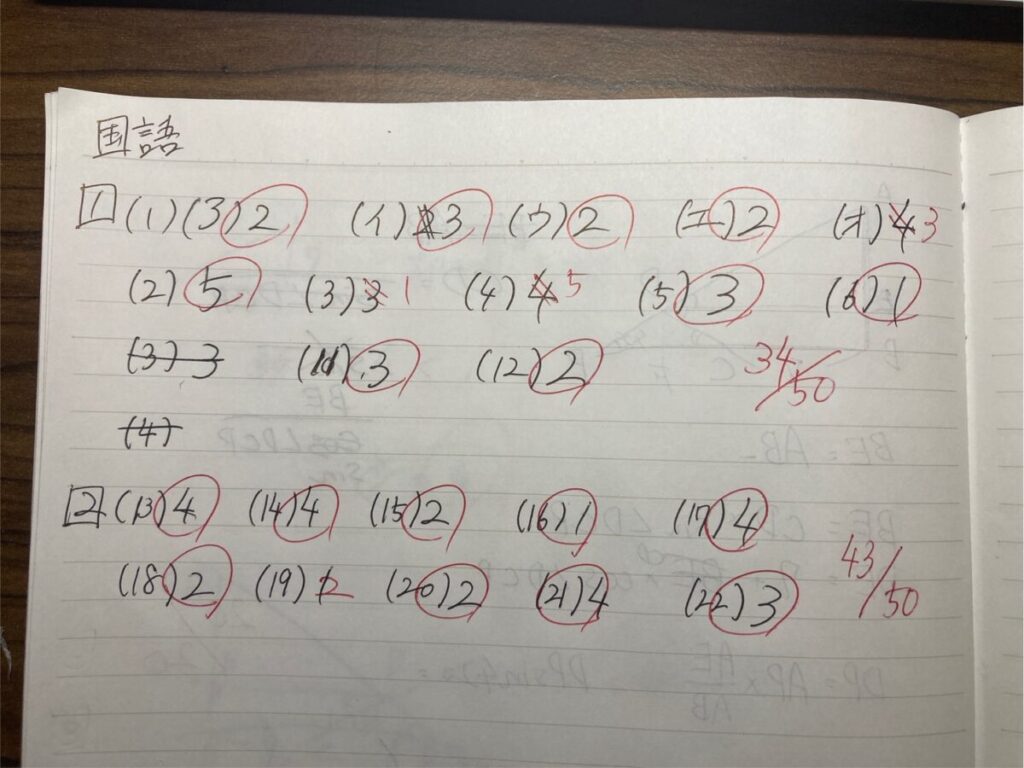

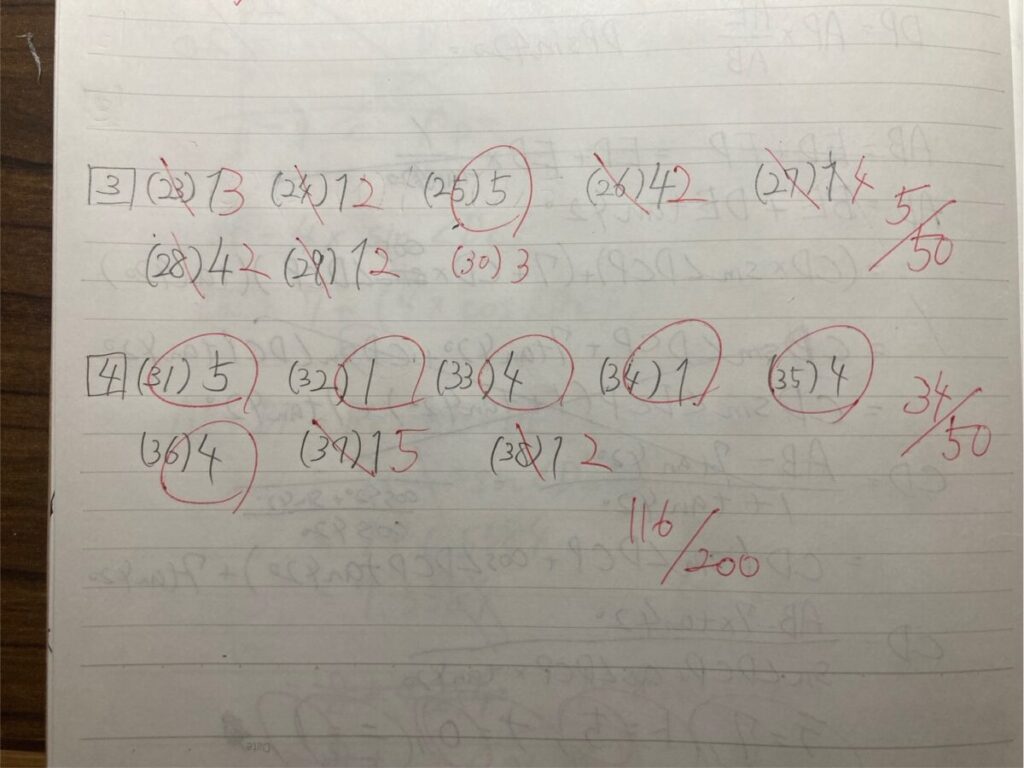

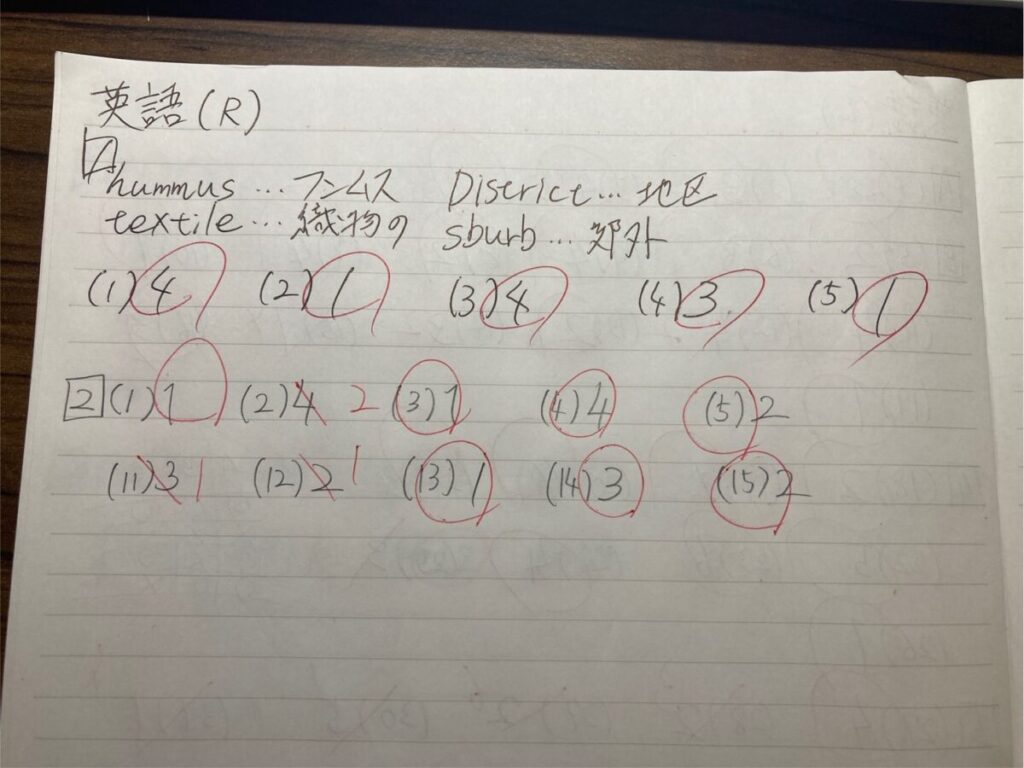

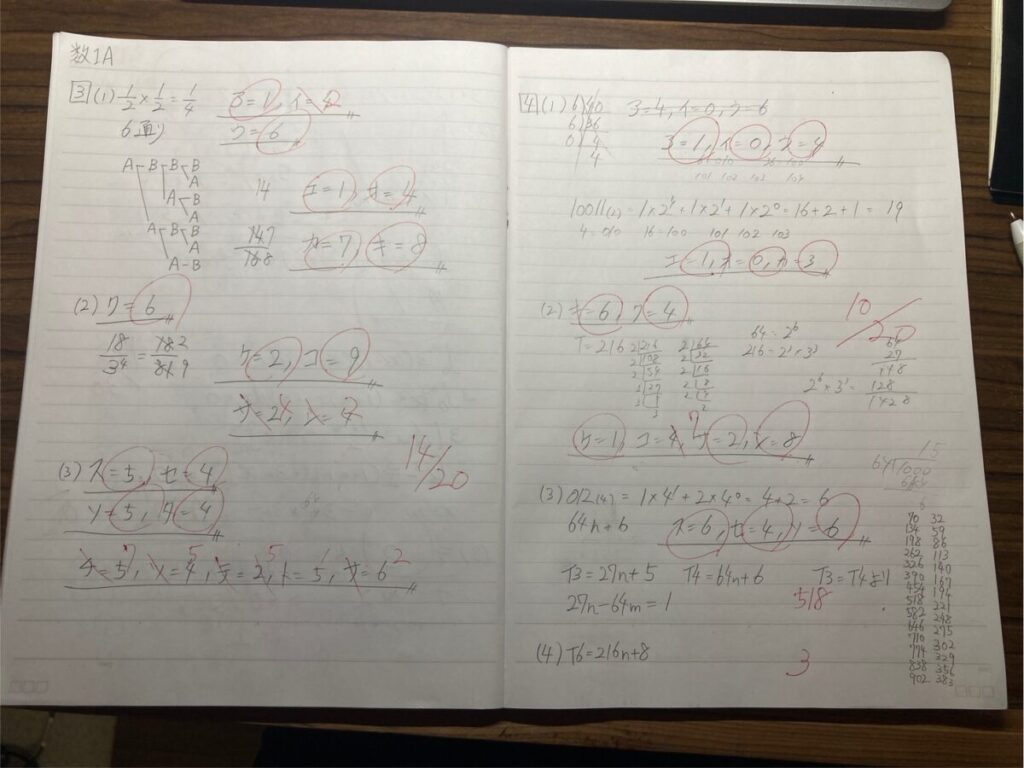

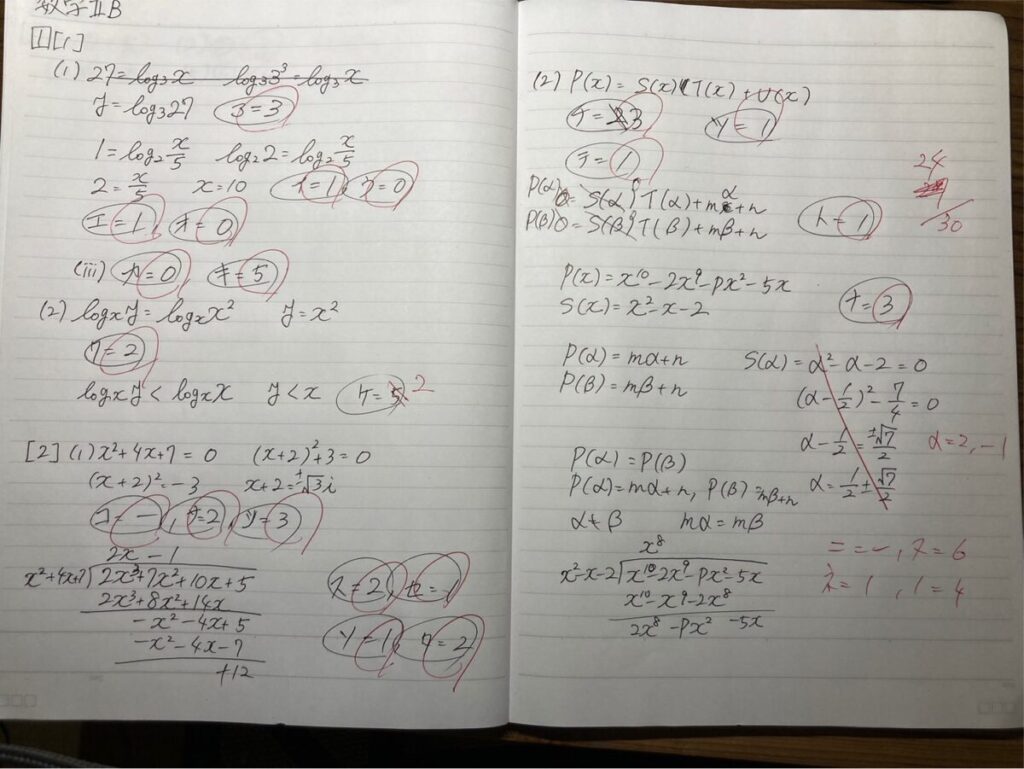

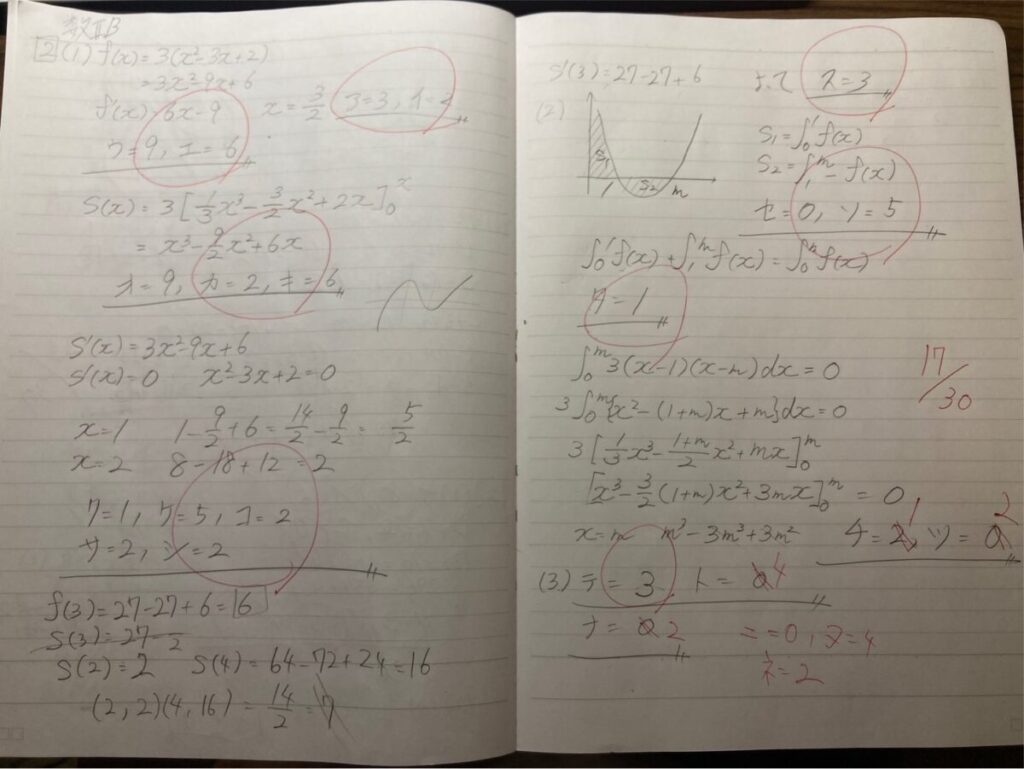

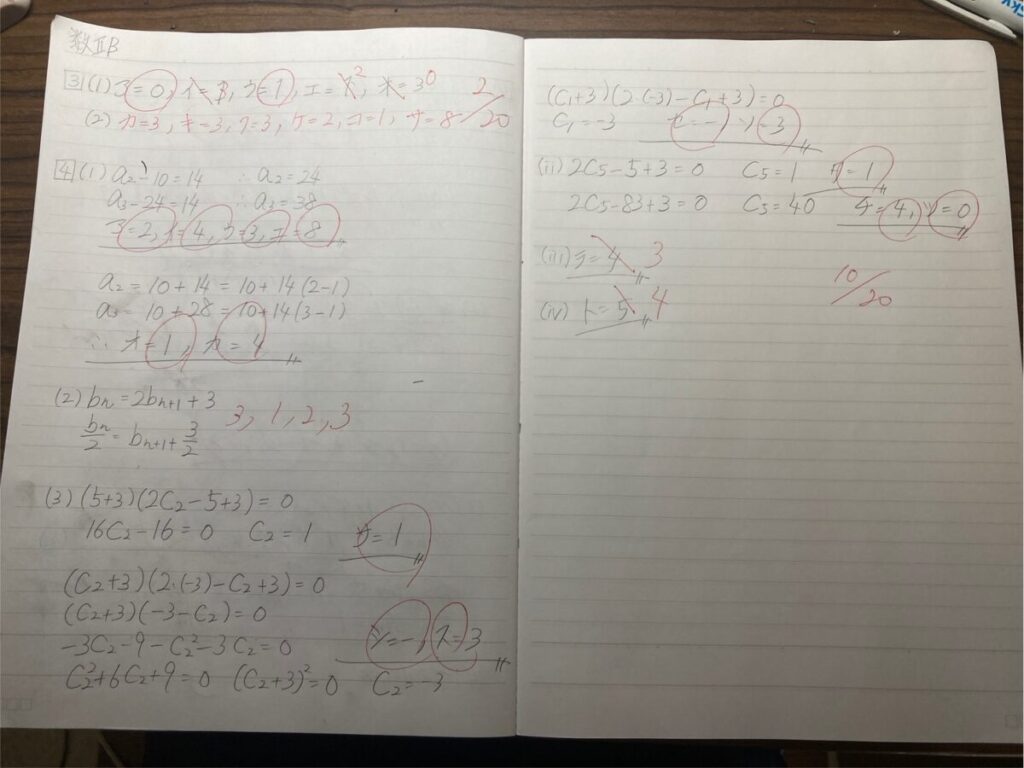

これまでのようにマークシートにまとめるのも面倒なので、恥ずかしながら試行錯誤したノートも添付。

お世話になっているサイト→共通テスト解答速報2024|予備校の東進

【共通テスト】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる【共通テスト2022】実際に解いてみた!良かった解答解説サイト

【共通テスト2023】毎年恒例の共通テストを解いてみた(解説リンク集あり)

【共通テスト2024】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる

【共通テスト2025】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる

国語(116/200)

古文がさっぱりダメ。漢文は「人口に膾炙する」とか別に現代語でも解けるのでは?

英語(リーディング)

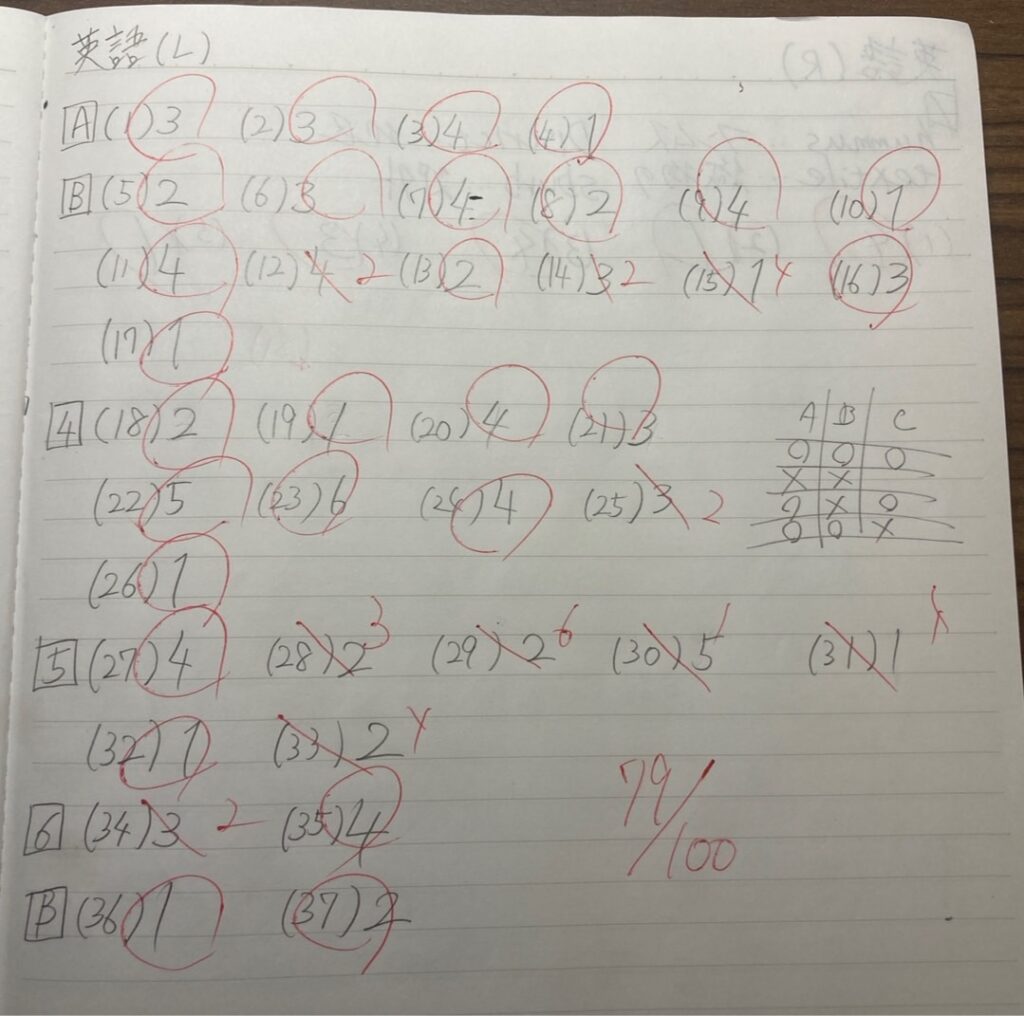

リスニング(79/100)

若干ふがいない結果。聞き落としがまあまああったのが反省点。

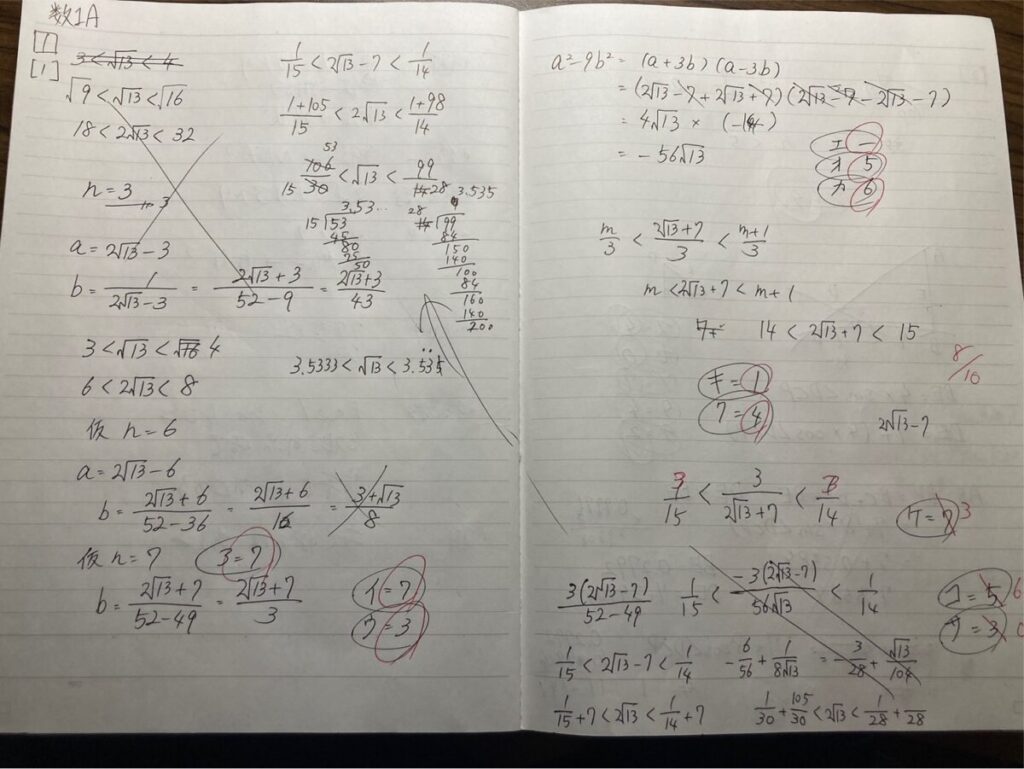

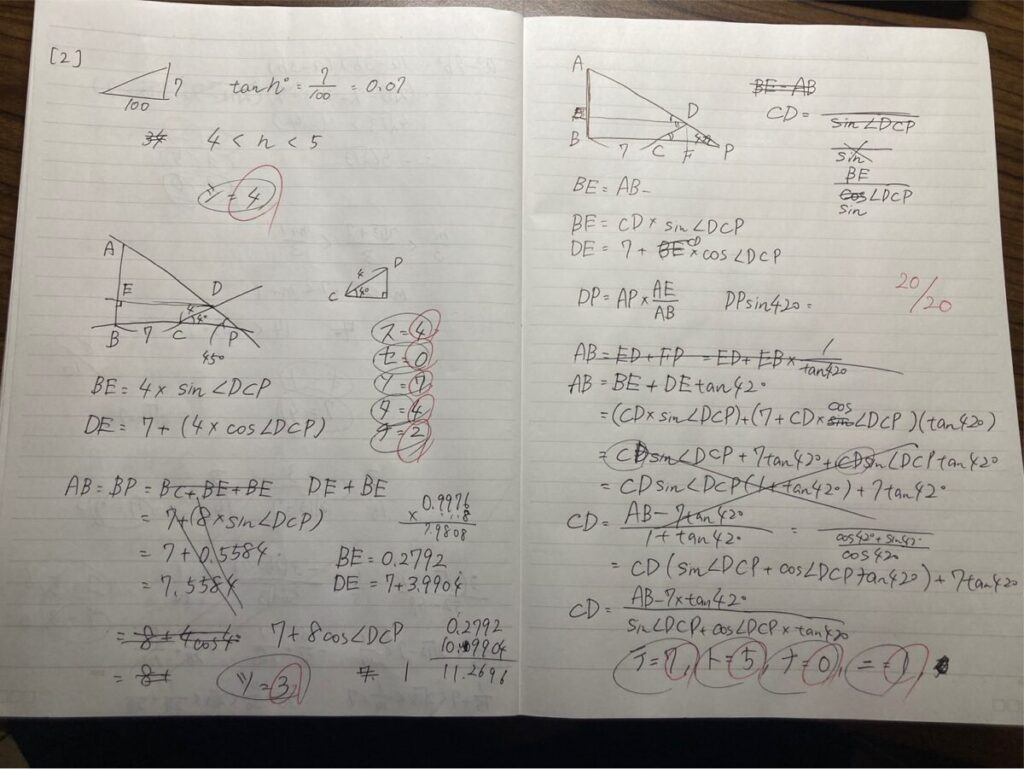

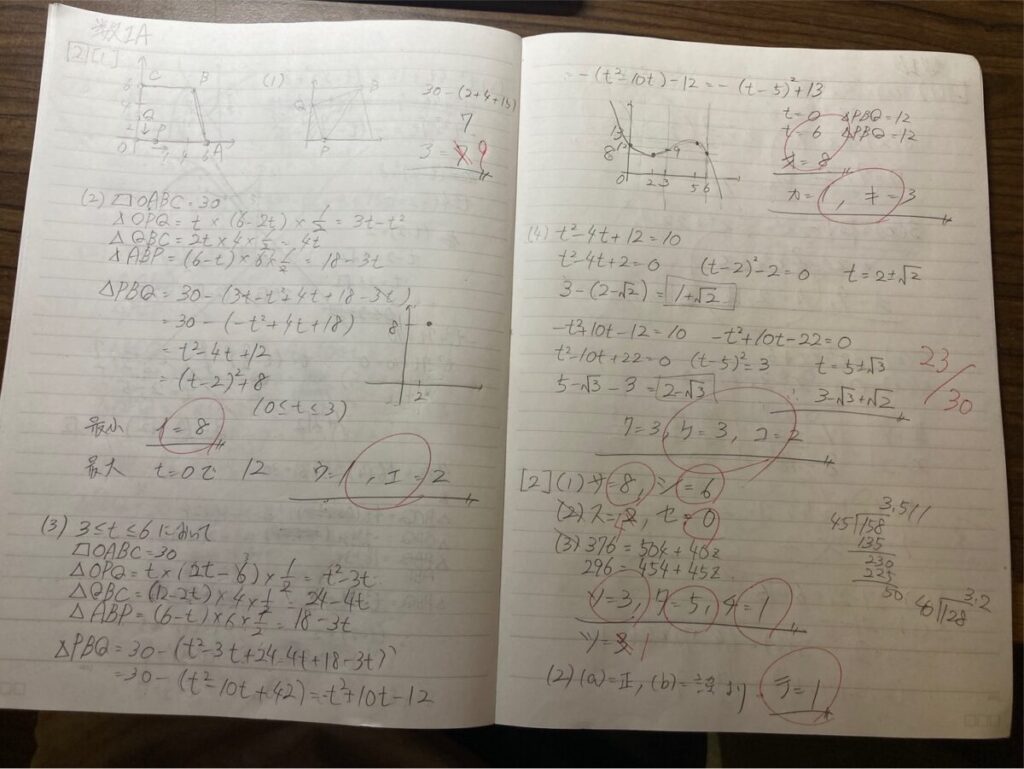

数ⅠA

参考サイト→共通テスト 数学1a 解説 2024年 数学 1A解説

数ⅡB

参考サイト→【共通テスト】数学II・B第1問〔1〕2024年(令和6年度)

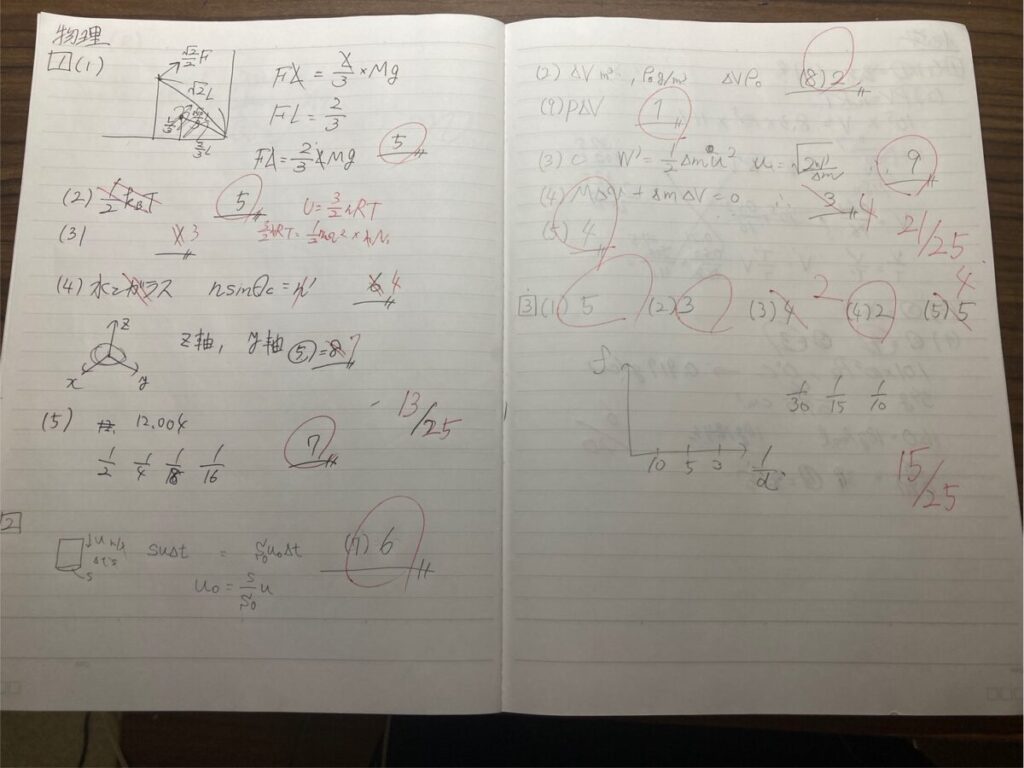

物理

参考サイト→【解説】2024年度共通テスト物理<本試験>

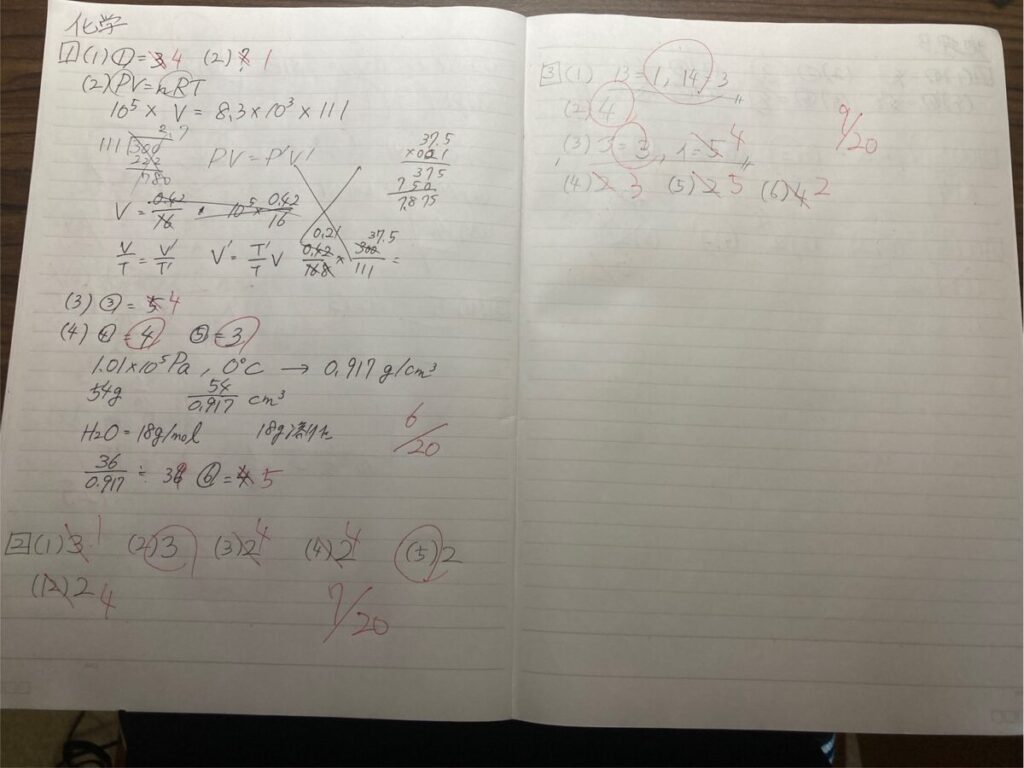

化学

参考サイト→【解答速報2024】『共通テスト化学』全大問を徹底解説!

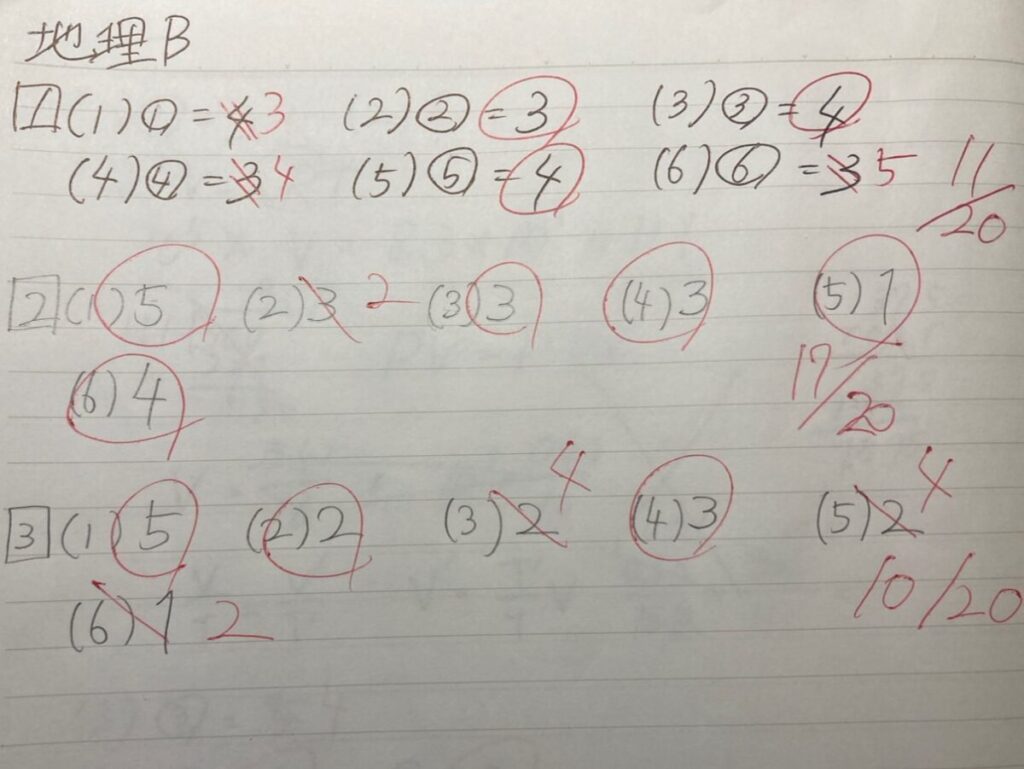

地理B

参考サイト→【2024共通テスト】地理B 第1問 解説

【共通テスト】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる【共通テスト2022】実際に解いてみた!良かった解答解説サイト

【共通テスト2023】毎年恒例の共通テストを解いてみた(解説リンク集あり)

【共通テスト2024】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる

【共通テスト2025】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる