頭で考えず直感で感じる「現代アート」に興味を持っており、たくさんの作品に触れてきました。

そんな僕が現代アートで好きな芸術家は岡本太郎、イサムノグチ、サルバドール・ダリなど。

今回は大阪にある万博記念公園で、太陽の塔と万博パビリオンを訪れた感想を書いていきます!

大阪万博とは

1970年3月15日から9月13日までの183日間、大阪府吹田市の千里丘陵で開催された国際博覧会。

アジア初かつ日本で最初の国際博覧会であり、当時史上最大の規模を誇った。

https://ja.wikipedia.org/wiki/日本万国博覧会

「太陽の塔」はこの万博のモニュメント製作リーダーだった岡本太郎氏がデザインした巨大建造物です。

太陽の塔を初めて見たのは小学生の時に読んだ「20世紀少年」で、禍々しいデザインに驚愕しました。

太陽の塔の内部「生命の樹」は長い間入れませんでしたが、修理を経て2018年から一般公開されました。

太陽の塔アクセス

太陽の塔がある万博記念公園は大阪市街からはだいぶ離れており、日本橋からは50分ほどかかりました。

途中でモノレールに乗り換えなければ行けないのが大きいのかな?

モノレール乗り場の「山田」からも小さく塔がみえていました。

モノレールで「万博記念公園」で降りると正面にショッピングモールが見えてきます。

そちらにはいかず左に曲がると太陽の塔がある自然文化園、日本庭園の入り口が見えてきます。

ここで入場料(大人は260円)を払って入ると目に前に太陽の塔が見えます。

太陽の塔は正直にいうと想像していたよりもひと回り小さかったです。

しかし圧倒的な存在感とそこに秘められた岡本太郎のメッセージを知ってからはとても大きく見えました。

太陽の塔の後ろ側に回ると地下に入っていくためのスロープがあるのでそこを降りていきます。

てっきり人が行列を作っているものかと思いましたが、全く列は存在しませんでした。

太陽の塔展示

太陽の塔への入場は、予約完了メールに添付されているURLから表示されるQRコードを読み取ることでできます。

当日券も一応販売しているようですが、すぐに売り切れそうですね!

撮影は1階のみ、それ他は撮影に関係する以外もカバンなどにしまうように指示されます。

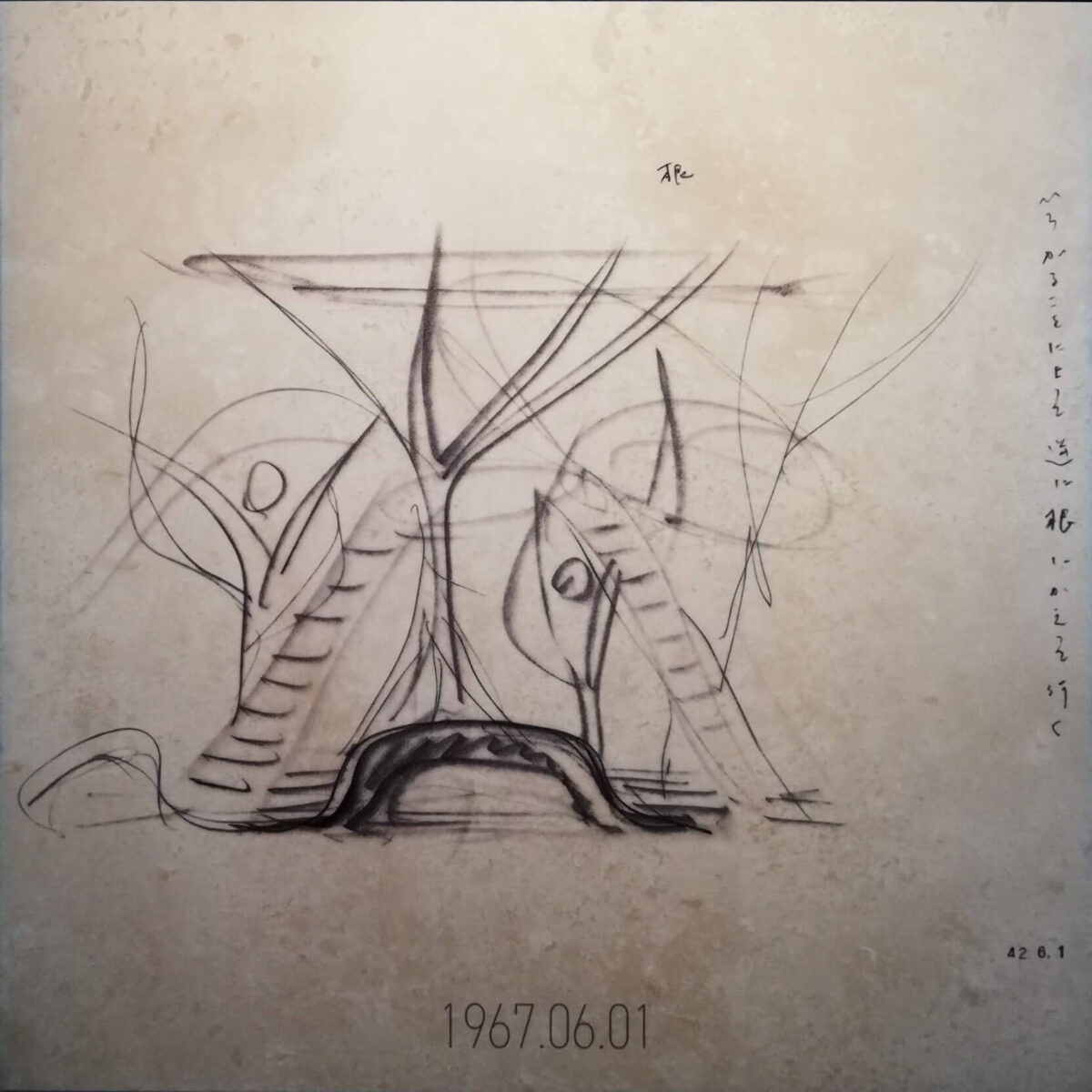

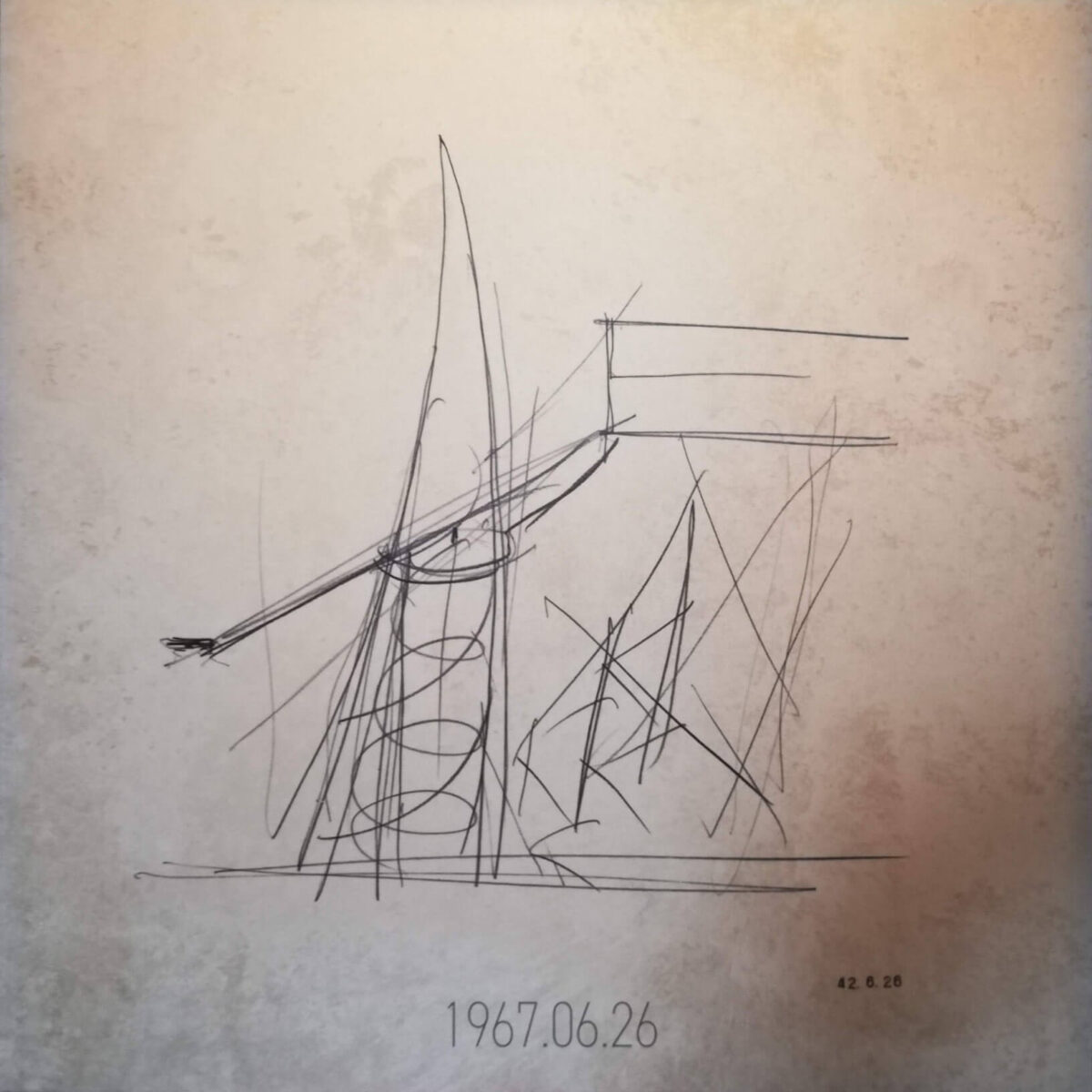

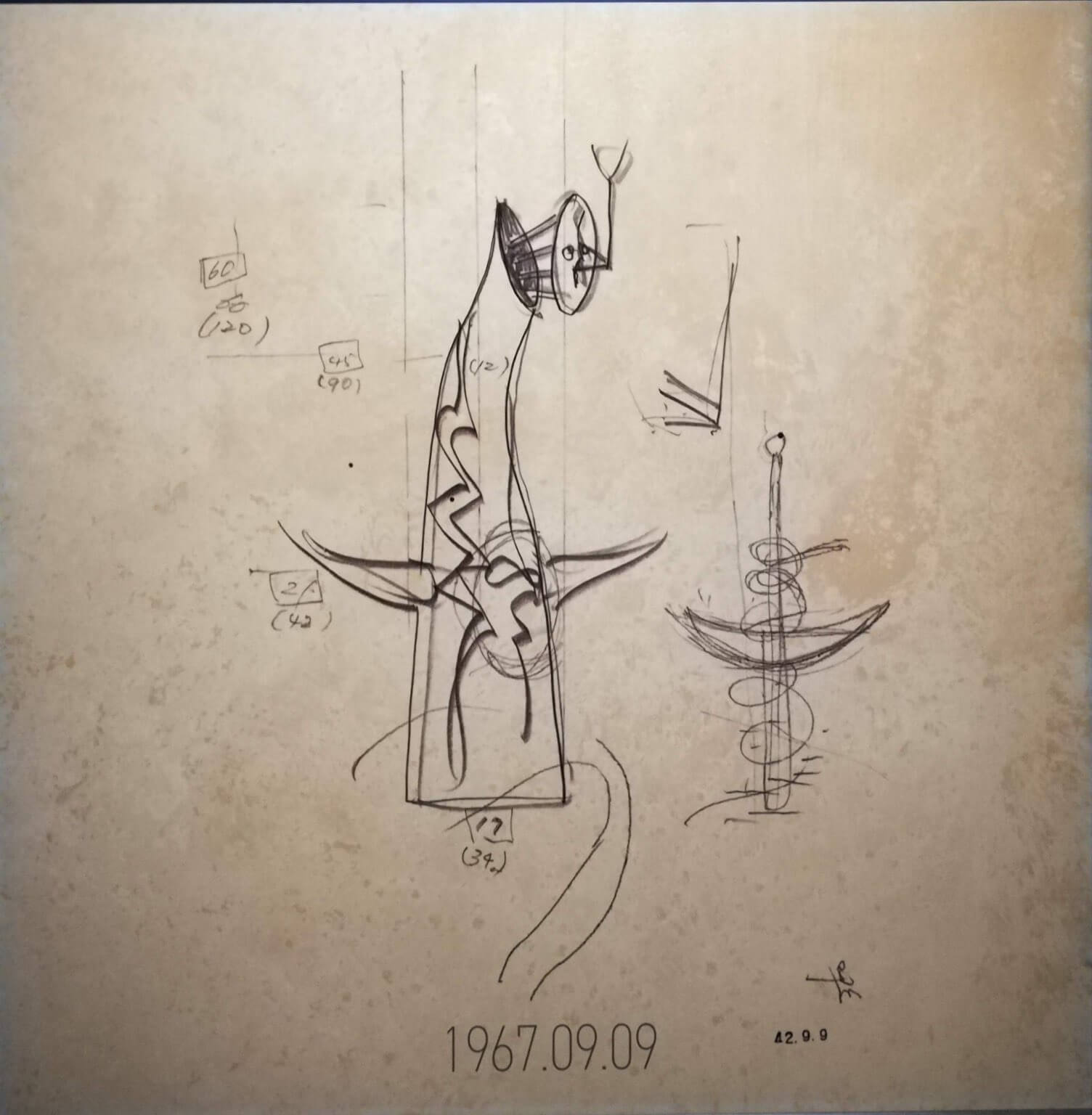

入り口を入ってすぐに目に入るのが岡本太郎氏による「太陽の塔」のラフ画。

太陽の塔がどのような過程を経て現在の形になったのかを廊下を歩きながら時系列順にみていくことができます。

太陽の塔初期案

「いのり」再現ゾーン

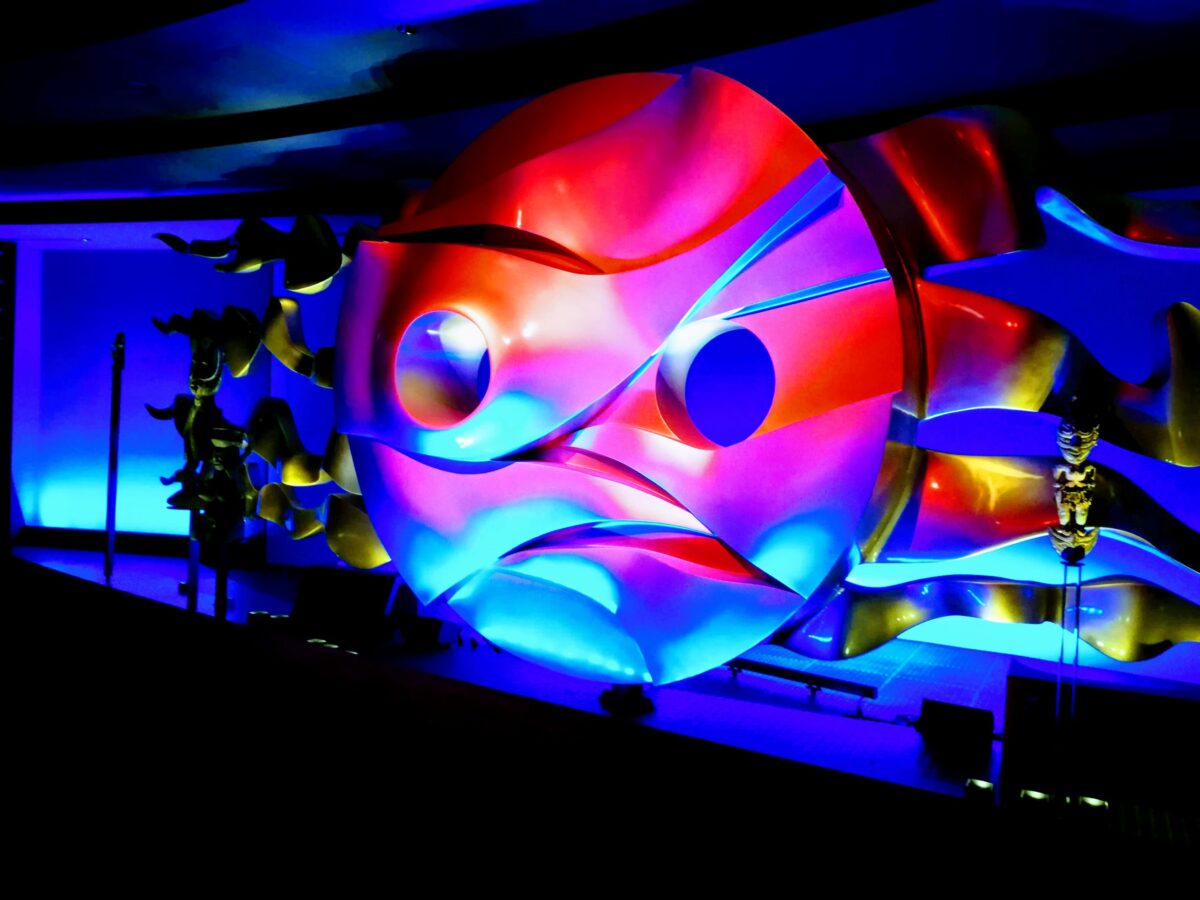

大阪万博における岡本太郎氏の作品は有名な「太陽の塔」だけではなく、3つのテーマに分かれた展示でした。

かつて大阪万博で太陽の塔の地下にあった展示のうち「いのり」を再現した空間があります。

世界の様々な仮面に囲まれながら圧倒的な存在感を持つのが「地底の太陽」。

この太陽は万博終了後に行方不明になっており、展示されているのは再現されたレプリカです。

後ろの画面には何種類か当時の映像が流れていましたが、子供が見たらトラウマになりそう…

(真っ赤な手が画面を覆いつくすのとか)

当時の展示であった「いのち」「ひと」「いのり」も見てみたかったです!

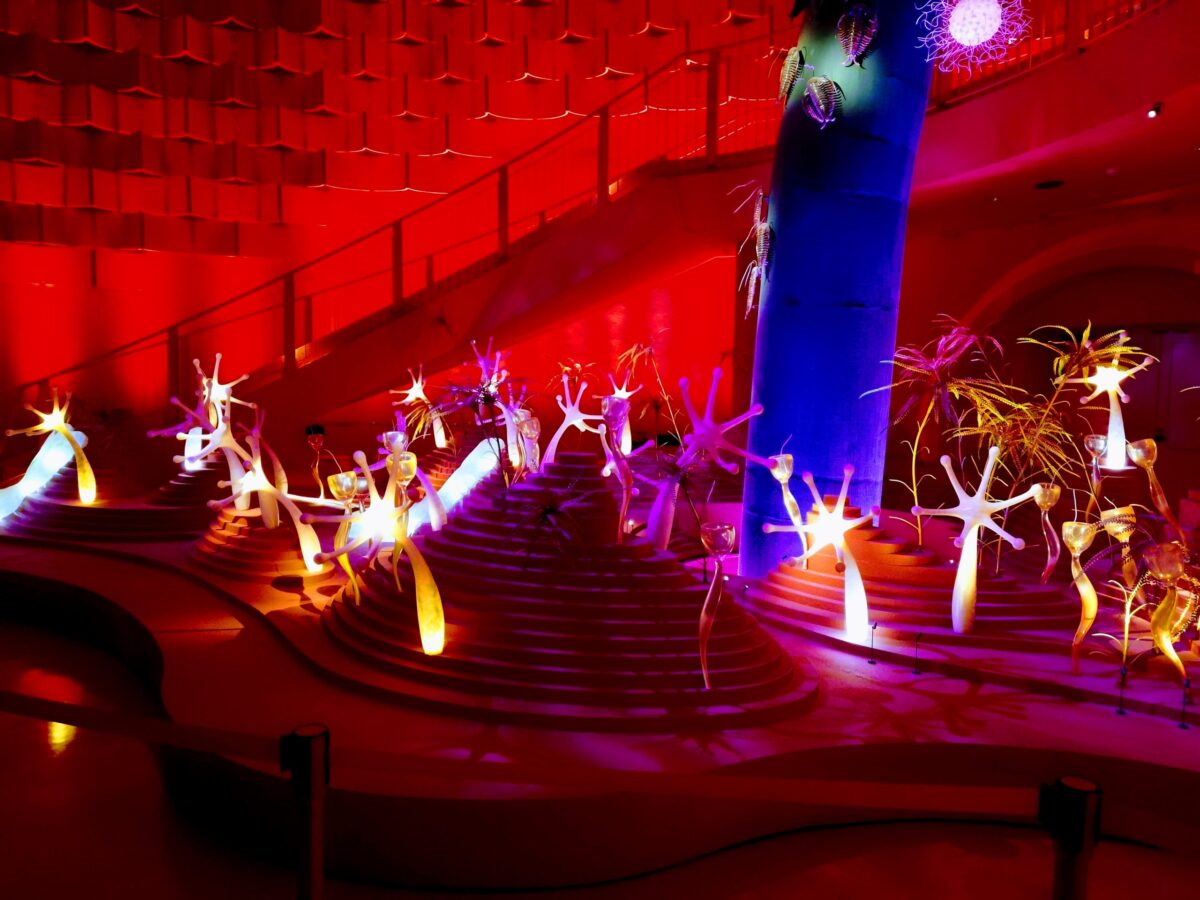

生命の樹

「いのち」の再現スペースを見ていると20人ずつグループにされて生命の樹のある所に連れていかれます。

1階までが撮影可能なので生命の樹の内部は下からしか撮影できませんが、迫力は伝わるかな?

階段を登るにつれて進む進化の過程をたどりながらそびえたつ「生命の樹」を見ることができます。

ここでの写真撮影は、著作権より落下によるけが人や展示物の破損を防ぐためではないかと思います。

生命の進化をらせん階段をのぼりながら見る発想、それを太陽の塔内部に作ったのは素晴らしいです。

展示の最後にあるゴリラは、万博の歴史を感じてもらうために修復されていない状態。

もともとは首を振る動きをしていたと、ガイドの方が話していました。

かつては使えた両腕の見て、帰りは別の階段を使って地上まで戻ります。

帰り道にも当時の様子や制作秘話などパネルが壁面に貼りつけられており、帰りも退屈しませんでした。

見ていてとても納得した言葉が「芸術は、呪術だ。」

人間の生命活動において、芸術は絶対に必要ではなく、人間以外は芸術を理解できません。

豊作や雨乞い、病気を治すためなどの願いで生まれた考えると、人間だけが芸術を手に入れられたのも納得。

「太陽の塔」感想

岡本太郎の作品は非常に奇抜で見た瞬間に一瞬で私たちにメッセージを伝えてきます。

その受け取り方は人それぞれですが、強い意思が込められている点で非常に優れた芸術家だと思います。

文字情報が中心の社会で、このようなガツンとメッセージを与える作品の存在が重要だと考えました。

岡本太郎の作品は、作者の背景やそれぞれの暗示する事柄を知らなくても伝わるのではないでしょうか。

その点では大阪万博という言語も文化も違う人へのメッセージにぴったりだったのかもしれません。

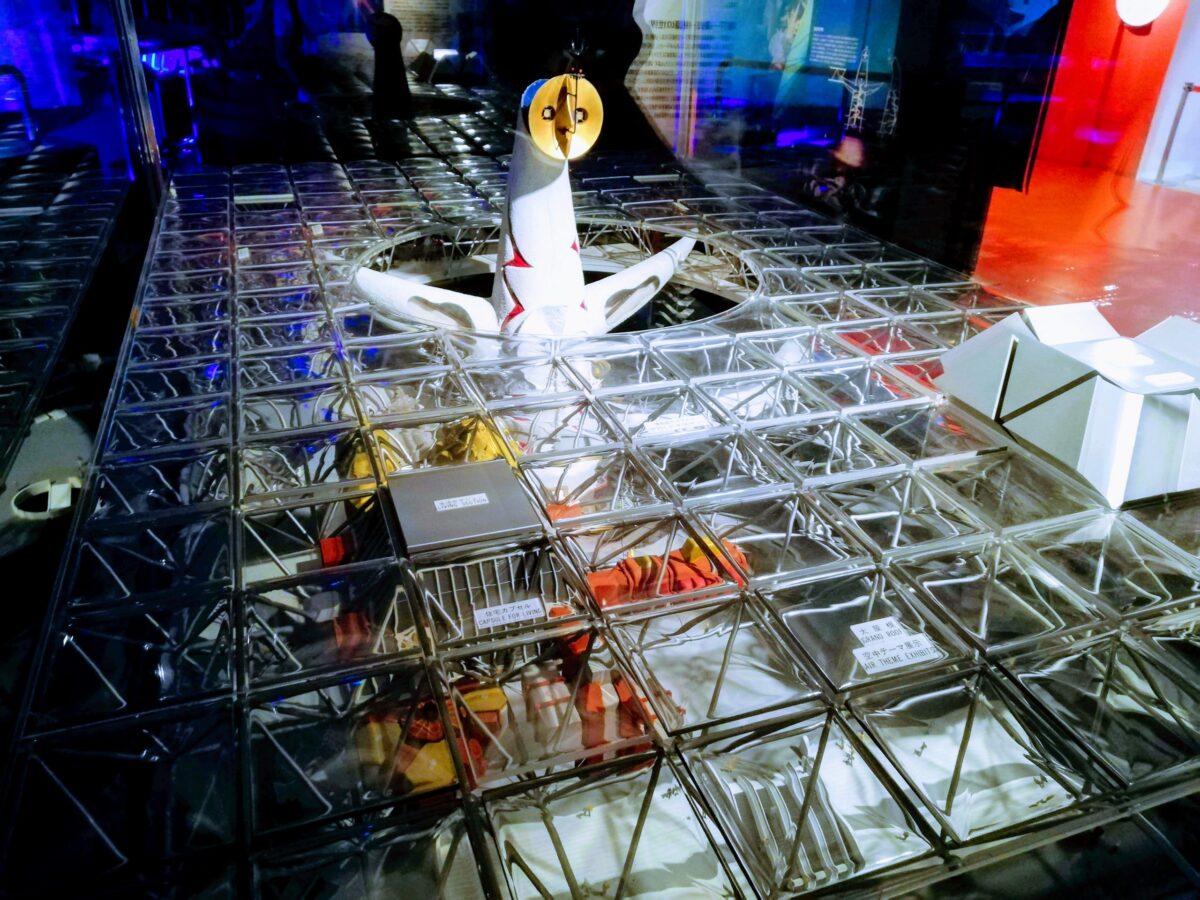

大阪万博パビリオン

万博記念公園ということで当時の様子を再現した記念館があるだろうということで探してみました!

同じ敷地内にある、自然文化園、日本庭園に「パビリオン」が存在したのでいってきました。

料金は大人210円と非常に良心的。

太陽の塔が屋根に覆われていた時代というのを知らない世代なのだと、より実感しました…

展示はかなり充実しており、万博の歴史を展示と一緒に追うことができました。

大阪万博のパビリオンの特徴をまとめたカードがあり、行ってみたかったという気持ちが高まります。

万博公園内には遊園地まであったのには驚きました。

当時の人の表情が現代以上に輝いているように見えるのは、懐古主義だからなのか…

万博記念公園を訪れた感想

過去に対するあこがれと悔しさ

第一印象は不気味、次に「よくこれを世界のお披露目のモニュメントに許可したな」と感じました。

「進歩と調和」に逆行するかのような「生命の根源」にゴーサインを出したお偉いさんに感謝です。

人々は未来に希望を持ち、各パビリオンの展示が実際に実現される日を待ち望んでいたのではないでしょうか。

歴史的なイベントを成功させた先人たちが、展示を見ながら懐かしそうに思い出を語っていました。

そんな大人たちを見てその場にいられなかったことが非常に悔しく、展示を見ながら泣いてしまいました。

東京オリンピックを控えて

今まで僕は2020年の東京オリンピックにあまり関心を持てないでいました。

- 誘致に伴うお金のやりとりの疑惑

- エンブレム決定の際の盗作問題

- 国立競技場のコンペ白紙

- 水質汚染や高校生ボランティア

など問題続きで「大失敗しなければいいや」くらいに考えていました。

しかし私たちの上の世代は大阪万博を大きな問題を起こすことなくこなしてきました。

こうして私たちが万博を振り返って羨ましがれるのも、裏で人知れず活動を支えた存在のおかげ。

警察官や消防、医療関係、コンピューターの処理係、入場者の誘導、真夜中の清掃業者やゴミ処理の人など

今回の東京オリンピックは僕たちの世代もその一翼を担うことになります。

未来に希望が持てない若者は万博記念公園を訪れ、かつての輝く時代に触れてみてはいかがでしょうか?

コメント