将来のエネルギー事情として核融合炉に期待していますが、知っていることが少ないです。

太陽と同じ反応、暴走が起こらない、トカマク式とかの種類がある、程度の浅い知識のみ。

ChatGPT先生にレポートを出してもらいつつ、わからない部分を自分で調べてまとめます。

※業界を広く調べてもらうため、転職を前提として出力してもらっています

核融合とは何か(核分裂との違い・原理)

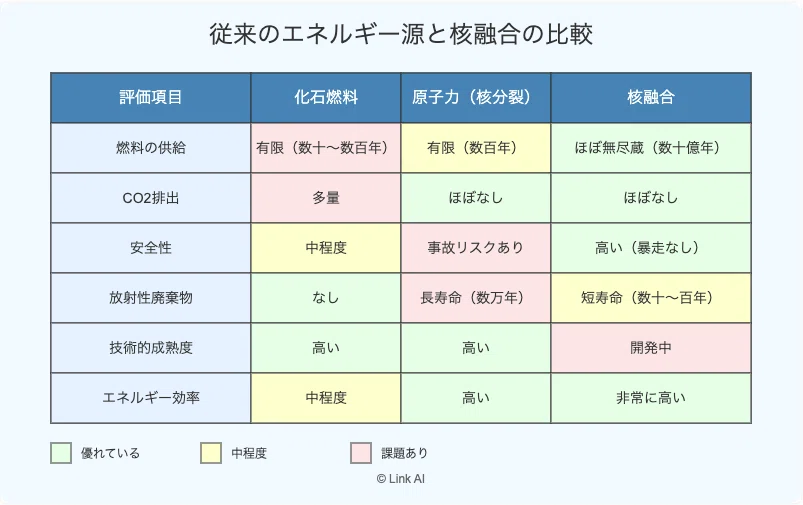

核融合は、軽い原子核(主に重水素D、三重水素T)が極めて高温・高密度下で結合し、より重いヘリウム核を生成して莫大なエネルギーを放出する反応である[1][2]。

太陽など恒星の中心で起こる反応で、例としてD–T融合では4Heと1個の中性子を生じ、17.6MeVのエネルギーを放出する[2]。

核融合は核分裂と異なり、連鎖反応を起こさず、高レベル放射性廃棄物がほぼ生成されない点が特徴である[3][1]。

また、燃料である重水素は海水中に大量に存在し、三重水素もリチウム中で生成可能なため、燃料供給の持続性も期待される。

質量あたりのエネルギー放出量は核分裂の数倍に達し(質量単位で見れば約4倍)[2]、安全かつクリーンな新エネルギー源として注目される。

通常のH(水素)は原子核に陽子が1つだが、D(重水素)はそれに追加で中性子1つ、T(三重水素)は2つある。

反応式は以下。E=mc²に従い、軽くなった分の重量をエネルギーに変換する。

![{\displaystyle {\mathrm {D} {}+{}\mathrm {T} {}\mathrel {\longrightarrow } {}{\vphantom {A}}_{\hphantom {}}^{\hphantom {4}}{\mkern {-1.5mu}}{\vphantom {A}}_{{\vphantom {2}}{\llap {\smash[{t}]{}}}}^{{\smash[{t}]{\vphantom {2}}}{\llap {4}}}\mathrm {He} {}+{}\mathrm {n} }\ \mathrm {(14\,MeV)} }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3f1f9986144200482aa11edd555b22289af94fc8)

従来の原子力発電は重金属元素に中性子をぶつけることで反応を起こし、その中性子が連鎖反応を起こす。

核融合では生じた中性子は、次の反応の直接の材料とならないため、連鎖反応は起こらない。

核融合の方式分類(磁場閉じ込め型・慣性閉じ込め型など)

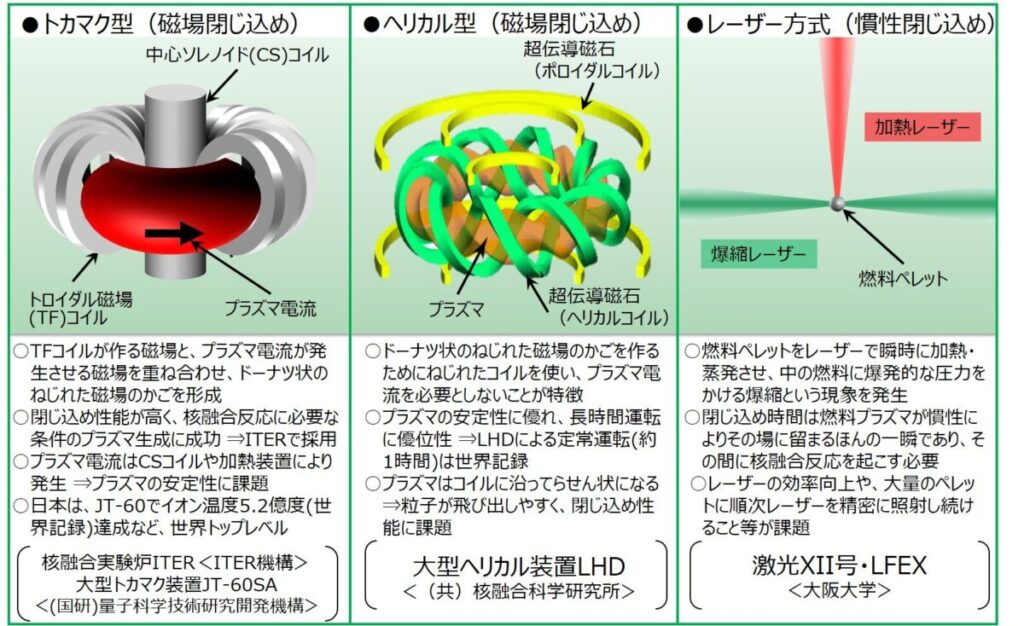

磁場閉じ込め型 (Magnetic Confinement Fusion, MCF):

強力な磁場でプラズマを閉じ込める方式。

代表例はトカマク型(ドーナツ状容器に磁場をかけ、円周方向にプラズマ電流を流す)、ステラレータ型(捻じれコイルで磁場を形成し、プラズマ電流を流さない)、逆磁場ピンチ(RFP)など[4][5]。

いずれもトロイダル磁場とポロイダル磁場を組み合わせ、螺旋状にプラズマを閉じ込める。

慣性閉じ込め型 (Inertial Confinement Fusion, ICF):

小型の燃料ペレットをレーザーや粒子ビームで瞬間的に高圧縮・加熱し、慣性力で融合反応を起こす方式[4]。

代表例はレーザー核融合(例:米国のNIF)で、複数のレーザーをペレットに同時照射してインパルス的に圧縮・点火する。

また、重イオンビームやZピンチ(強電流でX線発生)など多様なドライバー方式が研究される[4][6]。

磁場圧縮型 (Magnetized Target Fusion, MTF/MIF):

上記の磁場閉じ込めと慣性閉じ込めを組み合わせた方式。

磁場であらかじめプラズマを閉じ込め(部分的に熱損失を抑え)、それを機械的または電磁的なライナー(衝撃波や爆薬、磁気リニア等)で急速に圧縮加熱する手法である[7][8]。

これにより必要な閉じ込め時間を短縮し、実験装置を小型化できるメリットがある。

ただし、圧縮材へのプラズマ汚染など課題もある[9]。

プラズマを磁場で閉じ込めるには磁場でかごを作ってやらないといけない。

トロイダル磁場:ドーナツの大円周方向の磁場、ポロイダル磁場:小円周方向の磁場

電荷が動くとき、磁場が生じて電荷の閉じ込めを行っている(ローレンツ力)

ドーナツを巻くようなコイルに電気を流すとトロイダル方向に磁場が発生する。

ただドーナツ内外でコイルの密度が違い、流れる電流、ひいては磁場に差が発生する。

そのため、ドーナツの芯にも電流を流し、芯から流れているプラズマにも通電させる。

そうするとポロイダル方向にも磁場が発生し、トロイダルとポロイダルで螺旋になる。

そうすると電荷は螺旋を通じて内側と外側を均等に通るため、安定して補足される。

世界の主要研究プロジェクト

ITER(国際熱核融合実験炉):

フランス・カダラッシュで建設中の国際協力プロジェクト(欧州連合+6極)。

トカマク方式で、50MW投入に対し500MW×400秒の出力を目指すが発電は行わない[10]。

2025年の初期プラズマ計画は遅延し現在は2035年頃が初期稼働予定で、2038年以降にD-T燃料運転を目指す[11][10]。

NIF(National Ignition Facility):

米ローレンス・リバモア国立研究所のレーザー慣性閉じ込め実験装置。

192本のレーザー光線でD-Tペレットを圧縮する規模を持つ[12]。

2022年12月には史上初めてレーザー投入エネルギーを超える核融合エネルギーを得る「点火」に成功した[13]。

発電にはつながっていないが、兵器プログラム支援と核融合研究の両面で進展している。

SPARC(およびARC):

米MIT/CFSによる次世代高磁場トカマク炉。

最先端高温超電導磁石を用い、2027年までにQ>1(出力>投入)で自己増殖プラズマを実証することを目標とする[14][15]。

成功すれば商用炉ARC(1000MW級)につながる基盤となる。

DEMO:

ITERに続く実証炉の構想(欧州主導)

理論上、稼働時に実際に電力網へ300~500MW級の純電力を供給することを目指す[16][17]。

具体的な設計研究が進められており、2030~2040年代の建設着手、2050年代に運転開始というスケジュールが想定されている。

その他:

欧州ではJET(英国)や最近Wendelstein7-X(独・ステラレータ)、アジアでは中国のEAST、韓国のKSTARなどが重要実験炉。

日本ではJT-60SA(静岡・トカマク)が大型研究炉として再起動し、2024年以降ITER相当の高パラメータ実験を実施する予定。

ITER:ラテン語で道の意。日本・欧州連合(EU)・米国・ロシア・韓国・中国・インドの7極(33ヶ国)。

ITER建設地はカダラッシュ (地元の呼称) からサン・ポール・レ・デュランス(行政住所) へ変更した。

建設地決定までは茨城県那珂市とドイツのミュンヘンにおいて、ITER移行作業が進められた。

完全な磁気エネルギーの達成が2036年、重水素-トリチウム運転段階が2039年の予定。

ITER(実験炉)→DEMO(原型炉)→商用炉

実現に近い3方式の詳細

トカマク型:

現在最も実績のある方式で、TOROID(ドーナツ型)容器内部にプラズマ電流を流し、周囲を強力な外部磁場コイルで覆う。

電流が生成するポロイダル磁場とトロイダル磁場の合成でプラズマを閉じ込める。

ITERやJT-60SA、KSTARなど世界の大型実験炉がこの方式である。

大きな電流を流すため「破裂(disruption)」などの不安定現象が課題だが、研究量は最も多く、将来の商用炉として最有力とされている[18][10]。

磁場圧縮型(Magneto-Inertial Fusion):

プラズマを磁場で低損失に保持しつつ、衝撃波やライナーなどで瞬間的に圧縮加熱する方式。

例としてHelion Energy(米、FRC型)やGeneral Fusion(加、液体金属ライナー型)などがある[7][19]。

これにより閉じ込め時間の要求を大幅に短縮できるのが利点だが、ライナーとの接触汚染や圧縮時の精密制御が課題となる[9]。

ヘリオンは2024年末に試作炉Polarisを完成させ2025年中に電力生成実証を目指し、2028年頃のグリッド連系を計画している[20][21]。

レーザー慣性型:

強力なレーザー光を微小ペレットに照射して爆縮させる方式。

NIFのほか、フランスのLMJ(Laser Mégajoule)や英国のLaser Fusion Energy(Platinum Jubilee)などがある。

レーザーを使う直接駆動と、金属ホールラム内でX線に変換して圧縮する間接駆動がある。

短時間(ナノ秒以下)に高密度・高温を実現できるが、レーザー効率やペレット製造・注入技術、連続反復など多くの技術課題が残る。

レーザー慣性閉じ込めでは2022年にNIFで純エネルギー収支>1(点火)を達成するなど大きな進展があった[13][12]。

各方式の課題・開発状況・コスト・タイムライン

トカマク型:

大電流プラズマの破裂(disruption)や乱れ、長時間運転に耐える超電導磁石・壁材の開発が課題[18]。

ITERやJT-60SAで炉心物理や材料実験が進む。

ITERプロジェクトの総建設費は数兆円規模で、初期プラズマは2030年代半ば、D-T運転は2038年頃予定[11][10]。

一方、民間ではSPARC(2027年Q>1目標)など小型高磁場機器の実証が進む。

将来的な商用炉(DEMO)は2040~50年代の計画で、技術・コストの確立にはさらに時間と巨額の投資が必要とされる。

レーザー慣性型:

高出力レーザーの発生・繰り返し発射技術、極小ペレット精密製造・連続装填、レーザー–ペレット間距離補正など運転性が大きな課題。

NIFなど大規模施設の建設・維持費は数千億円単位(NIFは約7億ドル)と非常に高い。

2022年の点火成功で技術実証は進んだが、発電所としての実現には効率改善やビーム反復技術の飛躍的発展が必要。

LMJ(仏)や英国・カナダの新興勢力も研究開発を加速しているが、商用化は当面数十年先と言われる。

磁場圧縮型:

作り込んだプラズマとライナーを組み合わせる高精度制御が難関で、ライナー材料へのプラズマ付着(汚染)対策や圧縮均一性が技術課題となる[9]。

ただし、閉じ込め時間の要求が短く、制御量も限定されるため装置規模は比較的小型で済む利点がある。

開発コストは伝統的方式より低く抑えられるとされ、米国SandiaやLANL、カナダ・英国でも実験が進行中[22]。

例えばGeneral Fusionは2022年1月に英国Culhamで実証プラント建設許可を取得し、2030年代初頭の炉建設を目指している[19]。

Helionも前述の通り2020年代半ばからの実用化を目指している。

注目民間企業

Helion Energy (米国):

磁場圧縮型(FRC型)を開発。1度の衝撃でプラズマを複数回圧縮し、発電機直結で電気を得る方式を採用する。

約10億ドルの資金調達を受け、ワシントン州で初の商用炉建設を開始。

Polaris炉を2024年完成、2025年に発電実証、2028年ごろマイクロソフト社向けに電力供給開始を計画[20][21]。

TAE Technologies (米国):

旧Tri Alpha Energy。Field-Reversed Configuration(FRC)を用い、炭素ではなくプロトン・ホウ素11核融合による事実上完全アネウエトロニック(中性子ほぼゼロ)発電を目指す。

高温プラズマ加熱技術に強みがあり、試作機をロサンゼルスに保有。2020年代後半の実用化を標榜し、世界の大企業からの投資も集めている。

General Fusion (カナダ):

リキッドリニア(水銀や鉛リチウム)を容器で高速回転させ、内部で蒸気爆発的衝撃を起こしてプラズマを圧縮するユニークな磁場圧縮方式。

英国ラザフォード研究所(Culham)に実証プラントの建設許可を取得し、2030年代前半の発電所稼働を目指す[23]。

First Light Fusion (英国):

金属製の砲身から高速弾丸を射出し、非対称衝突で燃料ペレットを超高圧縮する方式。

2025年に当初計画の実証炉計画を撤回し、代わりにレーザー増幅器技術(Drive Amplifier)に特化するビジネスモデルに転換した[24]。

その他:

Commonwealth Fusion Systems (MIT発、SPARC/ARC)、Tokamak Energy (英国小型トカマク)、Martingale Energy (米小型トカマク) など、多様なスタートアップが資金調達・実験を進めている。

日本の主なプレイヤー

量子科学技術研究開発機構(QST):

旧核融合科学研究所(NIFS)や六ヶ所フュージョンエネルギー研究所を統合した組織。

岐阜・土岐のNIFSでは大型ヘリカル装置(LHD)やシミュレーター研究、青森・六ヶ所では核融合デバイスや試験施設の共同利用を展開している[25]。

政府の推進計画下でITER関連機器や要素技術の開発にも従事する。

東京大学:

大学院新領域創成科学研究科に2025年4月、フュージョンエネルギー学際研究センターを新設。

大手企業(丸紅、Starlight Engineなど)と共同で「フュージョンシステム設計学」講座を開講し、融合炉設計の学術体系構築と人材育成を推進している[26]。

数理物理、プラズマ工学、システム設計の研究拠点として国際共同研究にも積極的に参加している。

企業・産学連携:

三菱重工、東芝、IHI、Hitachiなど大手電機・重工各社はそれぞれ磁場コイルやプラズマ計測・制御装置の研究・開発プロジェクトに参画している。

産総研や大学との連携で、材料開発・デバイス設計・シミュレーション研究を進めるケースも多い。

2020年代に入って、産学連携プログラムや融合関連コンソーシアムも発足している(例:東大と民間企業8社による共同講座[26])。

国際面ではITER日本国内機関(JADA)を通じた人材派遣・支援も行われている。

必要な学問的背景

核融合研究・開発には多岐にわたる専門知識が必要である。

ITER組織も「プラズマ物理学、制御・計測工学、材料科学、計算機科学、ロボティクスなど多くの分野の専門家」を求めている[27]。

具体的には:

- プラズマ物理学・核融合理論: 高温プラズマの挙動、波動・乱流、不安定度などの基礎理論・数理。

- 制御・電機・機械工学: 強力磁石(超電導コイル)の設計・冷却、プラズマ加熱装置(中性粒子ビームやRF)、真空ポンプ・冷却系など装置設計・制御技術。

- 材料科学: 重粒子・中性子照射に耐える耐熱・耐放射材料、プラズマ・壁接触部材の開発、高性能セラミックスや炭素材料の研究。

- 情報・計算機科学: 大規模シミュレーション(MHD、粒子シミュレーション等)、制御アルゴリズム開発、高速データ解析、機械学習応用など[27]。

- 計測・診断・ロボティクス: プラズマ診断機器(光学、X線、粒子診断)、保守ロボット・遠隔操作システムの技術。

これらに加え、核融合炉運転の安全規格や電力系統連系の知識、経済性・政策面の理解なども重要である。

採用・転職の観点

核融合分野は研究開発途上であるため、研究者・技術者のニーズが特に高い。

求人先としては、国立研究機関(QST/NIFS、JAEAなど)、大学(附置研究所・専攻)、ITERなど国際共同プロジェクト関連機関、電機・重工メーカーが主となる。

特にITER関連では日本国内機関(JADA)を介し、超電導コイルや診断装置の開発者が求められる例がある[25]。

また、世界的にはFusion Industry Associationによれば2024年末時点で50社超の融合スタートアップが存在し、これら企業へのエンジニア・物理研究者需要も急増している[28]。

同協会の報告では、45社中35社が2030-35年までのパイロットプラント運転実現を目標に掲げており[28][29]、今後数年で実証実験段階に人材需要が波及すると見込まれる。

日本企業では、製品設計・製造・品質保証担当者などの理系技術者育成のほか、専攻分野を活かせるポスト(材料試験、制御システム開発など)が増えている。

総じて、プラズマ物理や電気・機械工学の専門家、シミュレーション技術者、さらには融合エネルギー事業を推進するためのプロジェクトマネジメントや経営人材など、多様なバックグラウンドの人材が求められている。

面接対策(想定質問・回答例、文献・報告書)

面接では基礎知識の理解と最新動向へのキャッチアップが重視される。以下に例を示す。

「核融合炉と核分裂炉の主な違いは?」

核融合は軽い原子核を結合させる反応で、連鎖反応を起こさず大量のエネルギーを放出します。

核分裂は重い核を分裂させる反応で、原子炉では連鎖反応を制御しています。

核融合は核分裂に比べて長寿命放射性廃棄物がほとんど出ず(チェルノブイリ型メルトダウンの危険もない)、同質量で4倍以上のエネルギーを得られる利点があります[1][2]。

「トカマクとステラレータの違いは?」

トカマクはドーナツ型容器にプラズマ電流を流すことでポロイダル磁場を作りますが、ステラレータは複雑なねじれコイルで磁場を形成し、プラズマ中に電流を誘起しません。

このためステラレータは連続運転が可能で破裂リスクが低い一方、コイル設計が複雑で建造が難しいという特徴があります[30]。

最近のニュースで注目している核融合の成果は?」

2022年12月に米国NIFでレーザー慣性閉じ込め方式においてエネルギー収支>1の点火実験が成功しました[13]。

また、米国CFS/SPARCは2027年のQ>1実証を目指しており[14]、カナダGeneral Fusionや米Helionも2020年代後半の商用炉実証を打ち出しています(General Fusionは2022年に英Culhamで実証炉建設許可取得[19])。

これらの動向から、学会発表や企業のプレスリリースは常にウォッチしています。

「核融合発電が実用化される時期は?」

研究者の見方にもよりますが、現時点では2030年代中頃以降に実証炉で運転実験を始め、2040~50年代に商用化の見通しです(ITER初期プラズマは2035年頃[11]、それ以降でDEMOが続く計画)。

Fusion Industry Association報告でも、多くの企業が2030年代に実証段階、2040年代に実用炉建設を目標にしており[29]、早くとも2050年頃になるとの見方が一般的です。

「面接準備のために読んでおくべき文献・報告書は?」

「ITER公式ウェブサイト(『ITER: Way to New Energy』など)や世界原子力協会(WNA)の『Nuclear Fusion Power』解説[4][10]、国際原子力機関(IAEA)の技術報告、『Nuclear Fusion』誌(英国内核融合学会論文誌)などの基礎論文・レビューを読みました。

また、近年の実験成果はLLNLやMIT/CFS、欧州核融合機構(Eurofusion)のプレスリリース・報告書で概略を把握しています。これら文献で得た知識を具体例で説明できるように準備しています。」

世界原子力協会(核融合解説)[4][18]、ITER公式資料[11][10]、NRC解説[1]、WNNニュース[13]、CFS/SPARC資料[14]、General Fusion報告[19]、Fusion Industry Association報告[28][29]、東大・NIFSプレスリリース[26][25] など。なお、最新の学術論文や会議資料にも目を通しておくことをおすすめします。

参考文献

- [1] Understanding the Difference Between Nuclear Fission and Fusion Technologies | Nuclear Regulatory Commission

- [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [12] [18] [19] [22] [23] [24] [30] Nuclear Fusion Power – World Nuclear Association

- [3] Fission and Fusion: What is the Difference? | Department of Energy

- [10] [11] ITER’s proposed new timeline – initial phase of operations in 2035 – World Nuclear News

- [13] Achieving Fusion Ignition | National Ignition Facility & Photon Science

- [14] [15] SPARC®: Proving commercial fusion energy is possible | Commonwealth Fusion Systems

- [16] [17] DEMO – EUROfusion

- [20] [21] [28] [29] Startup begins work on US fusion power plant. Yes, fusion. – E&E News by POLITICO

- [25] トピックス / ニュース 核融合科学研究所

- [26] 東京大学と核融合開発に関わる民間企業8社が社会連携講座を開設―フュージョンエネルギーの早期実現に向けて、学術・技術体系の構築と人材育成を産学連携で推進―|記者発表|お知らせ|東京大学大学院新領域創成科学研究科

- [27] Join the Quest for Fusion Energy

追記:核融合科学研究所行ってきた

岐阜県土岐市にある施設でオープンキャンパスが開催されたので、話を聞きに行ってきました。

上の内容で紹介したLHDがある施設です。HOME|核融合科学研究所(外部サイト)

世界的にはトカマク型主流

この施設ではヘリカル型の核融合炉の研究が行われているそうですが、現在はトカマクが主だそう。

ヘリカル型はコイルの造形が大変ですが、プラズマ電流を流さないためディスラプション発生せず。

名古屋大学がメインで行っていましたが、規模が大きすぎるので法人化して現在に至るそうです。

核融合炉の研究自体には予算が入っているそうですが、ヘリカル型は予算削減の方向にあるそう。

流し込む電流の調整が難しい

反応を安定して起こすためにはプラズマ状態を保つために、出力の微調整が必要だそう。

最近ではこれまでのデータを基にAI解析し、リアルタイムで調整ができるようになりつつあります。

中性子衝突による材料の特性変化が課題

材料工学出身なのでプラズマよりも核融合炉に使われている材料に興味があったので聞きました。

核融合において発生した中性子は、周りの構造材に衝突し、原子配列をめちゃくちゃにするそう。

そうすると本来期待されていた強度が出ずに事故につながるらしい。

プラズマ状態までどうやって加熱するのか

第一段階は高周波で電子を振動させて炉内の温度を上げます(電子レンジと原理的には同じ)

その後加速させた荷電粒子を炉内に入れることで、電子をさらに振動?分裂させるそうです。

ただ荷電粒子は磁場閉じ込め空間に入れないため、突入直前に中性粒子に戻すそうです。

個人的にはこの仕組みが一番目からうろこでした。面白いことを考える人もいるもんだ…