【共通テスト2022】実際に解いてみた!良かった解答解説サイト

【共通テスト2023】毎年恒例の共通テストを解いてみた(解説リンク集あり)

【共通テスト2024】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる

【共通テスト2025】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる

48 + 50 + 52 + 48 + 119 + 54 + 78 + 66 = 515点でした。

https://kaisoku.kawai-juku.ac.jp/nyushi/kyotsutest/22/

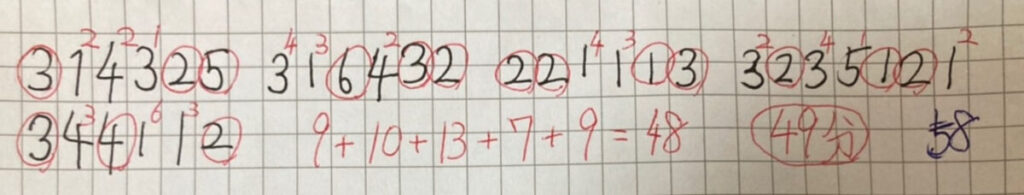

地理B:48点

解答時間は49分、内訳は9+10+13+7+9=48です。河合の予想平均点は59点でした。

暗記事項が少なく高校時代より点数アップが期待できる科目でしたが、半分もとれないとは…

オーストラリアはとがった部分以外ほぼ砂漠なのは覚えてた、苫小牧は紙の生産が盛んだったのか…

わかりやすかった解説動画

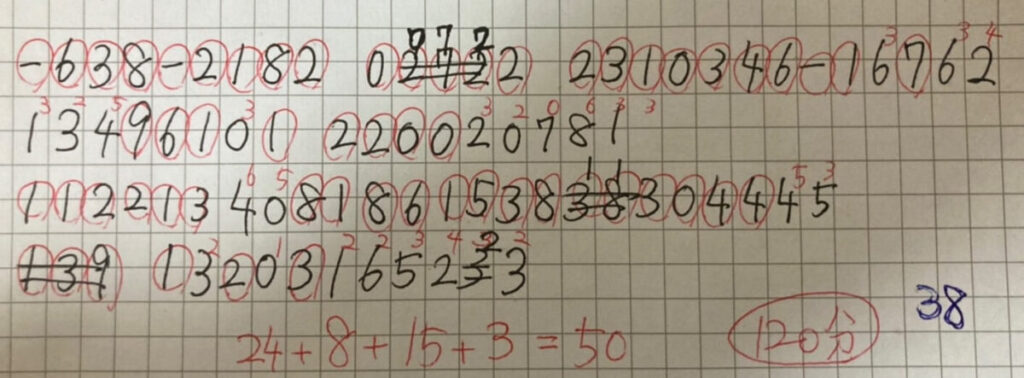

数学ⅠA:50点

解答時間は通常の2倍である2時間、内訳は24+8+15+3=50です。河合の予想平均点は38点でした。

解の公式や正弦定理を覚えておらず導出しましたが、それを除いても解法が思いつかない難しさ。

データの分析を必答問題に加えてきたのはひどい、ⅠAでこの難易度は心折れる受験生も多そうだな…

わかりやすかった解説動画

【最速】2022年共通テスト数学Ⅰ・A解説|数学・英語のトリセツ!

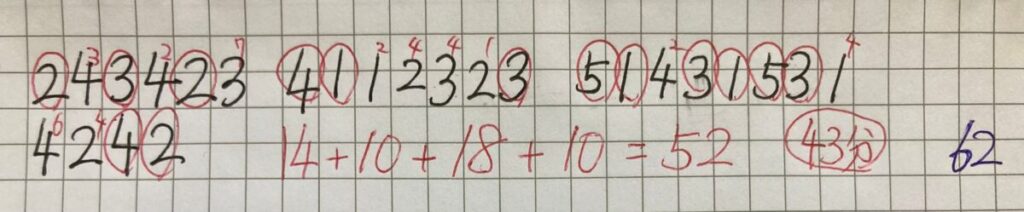

物理:52点

解答時間は43分、内訳は14+10+18+10=52です。河合の予想平均点は62点でした。

解いた感覚としては、暗記よりも書かれていることを理解してやれば意外に点数がとれそう(実際はこの点数)

原子を出してくるのは結構きついですが、m,h,eの単位が示されているので無理やり推定すれば出るかな?

わかりやすかった解説動画

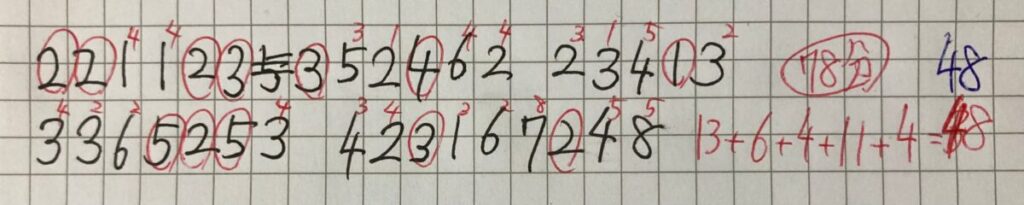

化学:48点

解答時間は78分、内訳は13+6+4+11+4=48です。河合の予想平均点は48点でした。

正直言うと、高校時代に暗記で乗り越え大学でも苦手意識が抜けなかったため、解いていてさっぱりわかりません。

ただ知識がなくてもグラフや図から内容を理解したり、常識的に考えれば解ける問題も多いところが特徴的。

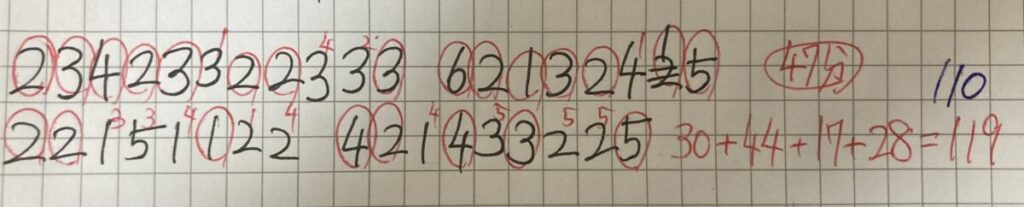

国語:119点

解答時間は47分、内訳は30+44+17+28=119です。河合の予想平均点は110点でした。

小説は得意な人間ですが(満点落として悔しい)、かなり難化しており選択肢に迷うところも。

古文漢文は知識がほとんど残っていないため、選択肢の傾向から解いた部分もちらほらあります。

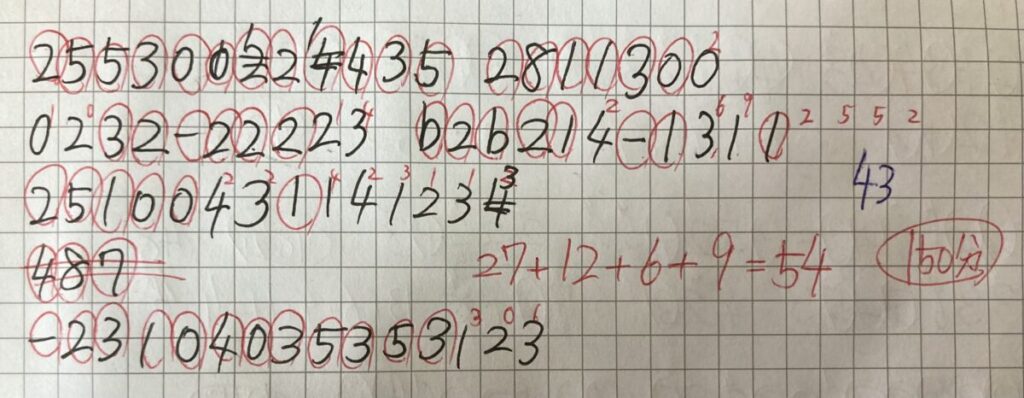

数ⅡB:54点

解答時間は150分、内訳は27+12+6+9=54です。河合の予想平均点は43点でした。

ⅠAよりは得点できましたが、第2問前半で何をしているかわからなくなりかなり時間を食いました。

ベクトルそれなりに進めたと思いましたが、予想以上に配点が低く後半を解かないといけなかった…

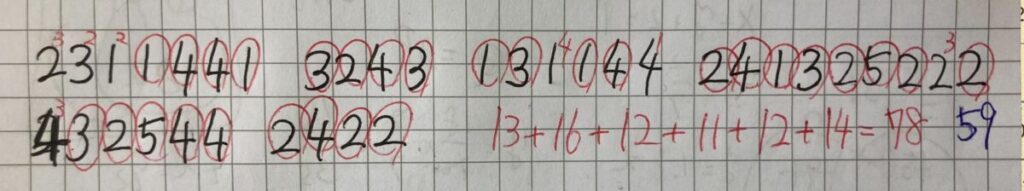

英語リスニング:78点

解答時間は60分、内訳は13+16+12+14=78です。河合の予想平均点は59点でした。

リスニングは比較的得意で出題傾向もTOEICに近く解きやすいですが、第1問が聞き取りにくかった…

賛成の人は何人いるかの設問は、小学校の国語であったリスニングテスト(議論を聞く)を思い出す。

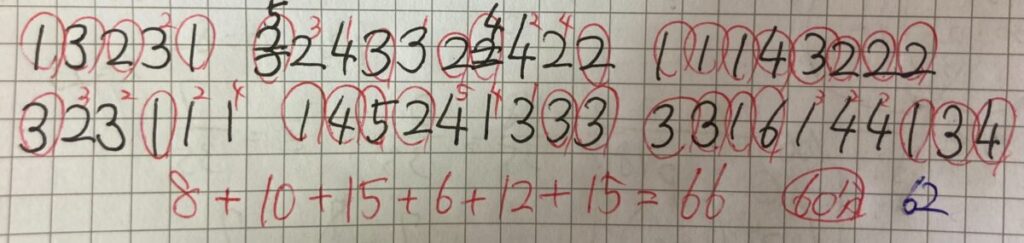

英語リーディング:66点

解答時間は60分、内訳は8+10+15+6+12+15=66です。河合の予想平均手は62点でした。

最も点数が取れる教科と思っていただけに、予想以上の点数の低さにショックを受けました。

かなり分量があり、正誤問題や並べ替えなど難易度も高く英語が苦手な人はかなりつらいのでは?

共通テストを解いた感想

合計は467/900で、河合の予想平均点512点には及びませんでした。

知識重視だったセンター試験に比べ、大学生のようにある程度忘れていても類推して解けるのが特徴。

ただ従来の受験方式に従って一生懸命勉強してきた人にとっては、急に方針が変更されて厳しそう。

数学ⅠAの難易度は、受験生のメンタルを破壊し教科にも影響を与えるので非常に良くないと思います。

これからは基本的な知識に加え、問題の誘導を理解しそれを採集問題で生かせる力が必要なのかも。

全教科解くのは結構しんどかったですが、意外に解けていい復習になったので楽しかったです!

【共通テスト】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる【共通テスト2022】実際に解いてみた!良かった解答解説サイト

【共通テスト2023】毎年恒例の共通テストを解いてみた(解説リンク集あり)

【共通テスト2024】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる

【共通テスト2025】社会人になっても懲りずに共通テストを解き続けてみる