年金問題やコロナによる将来への不安から、株式投資を考えている大学生が増えてきています。

大学生のうちに株式投資を通してお金の勉強をすることはメリットですが、不安な人も多いでしょう。

ここでは株式投資を始める人が知っておきたい基本的な知識と、失敗を避ける対策を紹介します!

株式投資の基本

投資は余剰資金で行う

投資に使うお金は、所持金から生活費など必要経費を除いた「余剰資金」です。

仮に損しても、勉強代と思えるくらいの気持ちでないと投資はうまくいきません。

余剰資金以外で投資を始めると、生活がかかっているため日々の株価がストレスに。

投資先は分散させる

投資を始めるうえで「卵はいくつかのカゴに盛れ」という有名な言葉があります。

1つのカゴに卵をすべて入れると、カゴを落としたとき全ての卵が割れてしまいます。

複数のカゴに卵を入れておけば、カゴを落としてもすべての卵を失わずに済みます。

カゴが投資先、卵がお金と考えると、投資のリスク分散の大切さがわかるのでは?

ルールを決めてほどほどに

初心者が投資で損をする原因は「自分で決めたルールをきちんと守れなかったこと」。

○円になったら売る/買う・もしくは売らない、といったルールを決めることが大切。

感情に任せた運用を行うと、特に初心者の場合あっという間に所持金が消えます。

意思の弱い人は「指値売り/指値買い」など注文を機械に任せるなどの対策が必要。

株式投資のリスク

企業が倒産するリスク

株式は企業が自らの経営を担保として発行し、実際の株式自体に価値はありません。

会社の信用が背景にあり、会社が倒産した場合は株主の手元には何も残りません。

企業が潰れることはそうありませんが、リスクがあることを頭に置きましょう。

決済が間に合わないリスク

株式の値動きがあまりにも激しいと、売買したくてもできないことがあります。

特に暴落時は、証券会社がキャパオーバーになり株式を売却ができないことも。

また、暴落した株の買い手が存在しないために売却できない可能性もあります。

海外から影響を受けるリスク

日本株式を保有していても、海外工場や輸出入など海外情勢の影響を受けることも。

また企業の事業縮小の際には海外の支店や工場が廃止されてしまうこともあります。

工場立地国での情勢悪化やインフレ/デフレなど、日本以外の関連国にも注意が必要。

証券口座の破産リスク

投資を始めるにあたって自分が不安になったのが、証券口座は破綻しないのかです。

証券口座が破綻しても投資者保護基金による補償制度があり、基本的には問題なし。

口座にある株や現金は1000万円まで補償、ただ株の場合は損益が発生することも。

株式投資の勉強ツール

現在は投資を学ぶのにネットや書籍、セミナーなど方法がいくらでもあります。

株式投資に限らず、何事もやろうと考えたときにすぐに動き出せるかが重要です。

証券口座の設立に時間がかかるため、やる気がなくなる前に行動するのがおすすめ。

証券口座は手数料が安いネット証券で、銀行金利も増える楽天証券がおすすめです。

ここでは株式投資を始める前に、勉強するツールをいくつか紹介していきます。

インベスターZ

主人公が進学校の「投資部」で、学園の資産3000億円から運営資金を稼ぐ話です。

作者は偏差値36の高校生を東大入学させる「ドラゴン桜」で有名な三田紀房さん。

実在企業や投資家などへのインタビューをもとに制作され、実名で登場する人物も。

実践的ではないですが「投資とはどのようなものか」を知るには良いと思います。

ただ、この作品を読んで株式投資に夢を抱きすぎないようには注意しましょう!

業界地図・四季報

投資を始めるにあたり、企業にはどのようなジャンルがあるかを知ると良いかも。

日経新聞や四季報は投資家の情報手段ですが、初心者にはハードルが高いです。

そのため、まずは四季報が発行している「業界地図」を眺めることをオススメします。

知らない業界や伸びる企業を見つけられ、株式投資だけでなく就活にも役立ちます!

さらに企業について知りたいと思ったら、四季報を読んでみるのもおすすめです。

株たす

株式購入する前に、証券会社への注文方法やチャートの読み方を理解するのも大切。

アプリ「株たす」では、実際に証券取引所が発表している株価情報を用いています。

そのため、現実の出来事と関連づけて株式投資の練習を行えるのがメリット。

おすすめの株式投資法

新NISA つみたて投資枠

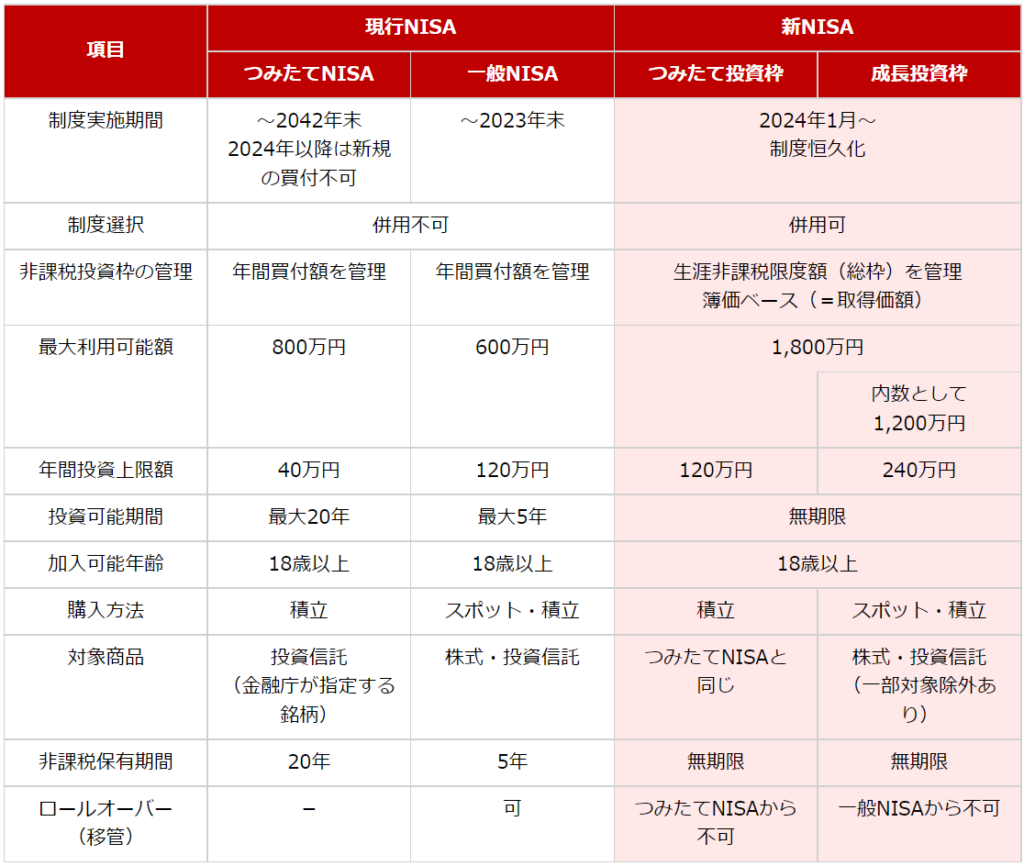

日本政府は国民に投資を推奨するため、NISA制度を2014年から開始しています。

通常は投資利益にかかる20%の税金を一定額まで免除するという仕組みです。

成長投資枠とつみたて投資枠がありますが、大学生は積み立て投資枠がおすすめ。

ドルコスト平均法

前述しませんでしたが、株式投資のリスクに購入時期によるものがあります。

これは上がると思い購入した株が下がってしまい、高い買い物をしてしまうリスク。

株がいつ上がるかを予想するのは難しいですが、リスク分散ができる方法があります。

「ドルコスト平均法」は株価が高いときも低いときも一定金額ずつ購入する方法。

高いときに購入した分と安いときに購入した分が平均され、リスク分散になります。

また株式投資で出た利益をそのまま投資に回すことによる「複利」の力も重要です。

インデックスファンド

投資初心者は、まず「インデックスファンド」とを購入することがおすすめです。

これは「日経平均株価」など市場平均に値動きが連動することを目指した商品です。

メリットとして、以下のようなことがあげられます。

- 日経平均などの指標を形成している企業に分散投資ができる

- 日経平均などの指標を上回る利益を求めない分、証券会社の手数料が安い

指標としては「日経225」「バンガードETF」や「S&P500」などがあります。

どこに投資しているかわからない、手数料の高い投資信託を選ぶくらいならこちら。

アメリカを信じるなら「S&P 500」、世界で分散するなら「全世界株式」です。

実際の購入ファンド

大学2年の冬から誰かの影響で意味も分からず積み立てNISAを始めていたようです。

追記:始めた当時は、20歳になった翌年の1月から積み立てが可能なようでした

以下のインデックスファンドに毎月1万5千円ずつ積み立てが行われていました。

- ひふみプラス

- たわらノーロード 先進国株式

- ニッセイ外国株式インデックスファンド

- 楽天・全米株式インデックス・ファンド

- iFree S&P500インデックス

追記:より手数料の安い投資信託に乗り換えましたが、スタンスは同じです

- 楽天・全米株式インデックス・ファンド

- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

解約方法もわからず、コロナ不況の際も持ち続けていました。

追記:さらにシンプルにしました。Twitterで議論を呼ぶ買い方です

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

市場や指数をざっくり理解

株を始めると見る「日本とアメリカ、どっちに投資するのがいいのか」問題。

株式界隈で褒められるS&P500、比較して叩かれる日経平均との違いとは?

日米を代表するインデックスについて、規模や企業に注目してまとめました。

指数の定義

S&P500

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が公表している、米国株式市場の株価指数のひとつです。ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している代表的な500銘柄の時価総額を元に算出されます。

https://www.bk.mufg.jp/column/shisan_unyo/0045.html

日経平均株価

日本経済新聞社が、東京証券取引所プライムに上場する約2,000銘柄のうちから、市場流動性(売買の活発さや安定度)の高い225銘柄を選定し、その株価をもとに算出する指数のことです。

https://www.okasan-online.co.jp/support/beginner/pickup/01.html

比較してみて

日経平均の方が企業数が多いのかと思っていたら、225銘柄とS&P500の半分以下。

選ぶ企業数が少ないと一社あたりの株の割合が増え、リスク分散度は低くなります。

アメリカはダウやNASDAQ、日本はTOPIXやマザーズなどありますが影が薄め。

10年分の株価

S&P500

日経平均株価

比較してみて

同じような形のグラフに見えますが、縦軸の規模がだいぶ違うことに要注意です。

1ドル100円として計算しても55万円と2万6千円、10年成長率は450%と225%。

最近は円安が進んでいるため、日米の差はさらに広がっていくと思われます。

セクター構成主要企業

S&P500

Consumer Staples(生活必需品):

プロクターアンドギャンブル(P&G)、ペプシコ、コカコーラ、コストコホールセール、ウォルマート

Health Care(ヘルスケア):

ユナイテッドヘルス、ジョンソンエンドジョンソン、イーライリリィ、アッヴィ、ファイザー

Utilities(公益事業):

ネクステラエナジー、デュークエナジー、サザンカンパニー

Information Technology(情報技術):

アップル、マイクロソフト、エヌビディア、ブロードコム、アドビシステムズ

Industrials(資本財):

レイセオンテクノロジーズ、ハネウェルインターナショナル、ユニオンパシフィック

Energy(エネルギー):

エクソンモービル、シェブロン、コノコフィリップス

Telecommunication(電気通信):

アルファベット(グーグル)、メタ(旧フェイスブック)、ウォルトディズニー、ベライゾン、コムキャスト

Consumer Discretionary(一般消費財):

アマゾンドットコム、テスラ、ホームデポ、マクドナルド、ナイキ

Financials(金融):

ビザ、マスターカード、バークシャーハサウェイ、JPモルガンチェース、バンクオブアメリカ

Materials(素材):

リンデ、シャーウィンウィリアムズ、エコラブ

Real Estate(不動産):

アメリカンタワー、プロロジス、クラウンキャッスルインターナショナル

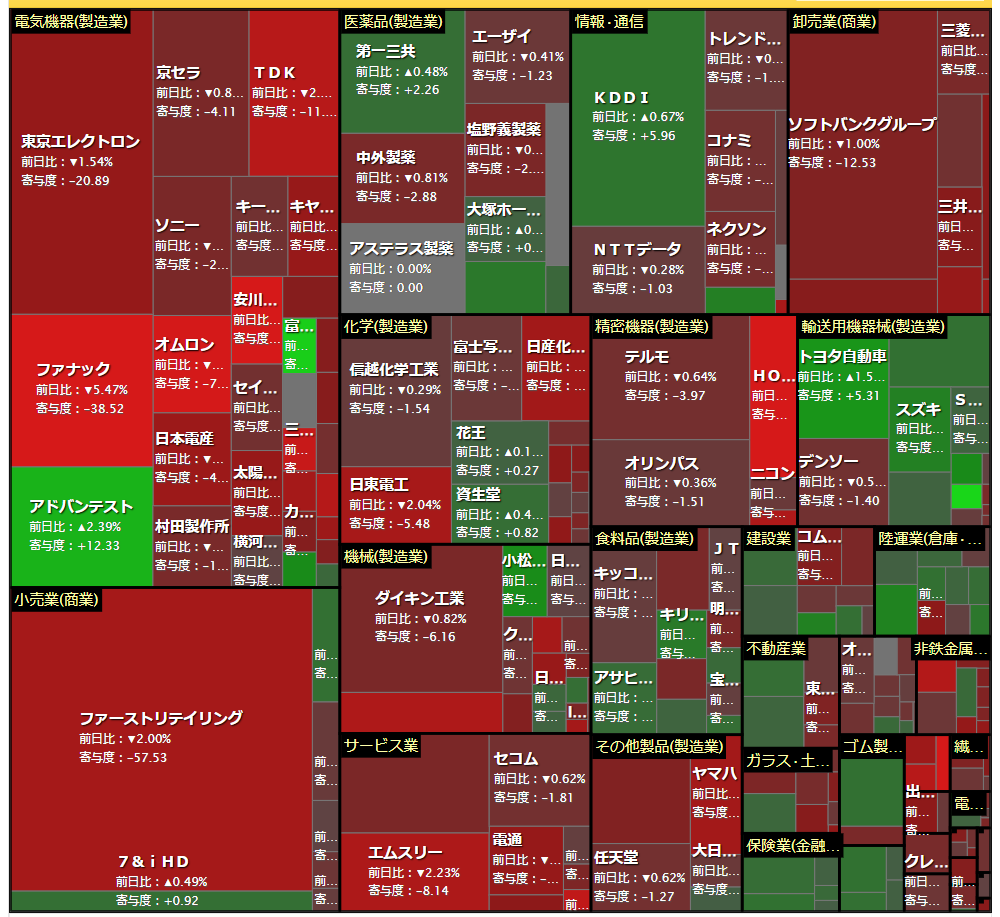

日経平均株価

https://nikkei225jp.com/chart/

技術:

東京エレクトロン、KDDI、テルモ、第一三共、トヨタ自動車

金融:

東京海上、オリックス、クレディセゾン

消費:

ファーストリテイリング(ユニクロ)、リクルート、エムスリー、キッコーマン、アサヒ

素材:

ソフトバンク、信越化学、三菱商事、ブリヂストン、日本硝子

資本財:

ダイキン工業、住友不動産、三井不動産

公共:

大阪ガス、ヤマトホールディングス、京成電鉄

比較してみて

こちらの記事では日経平均を独自に11セクターに分類しており、エネルギーの少なさが目立ちます。

S&P500は米国株式市場の時価総額の約80%をカバーすること、巨大企業の割合が多いのが特徴。

アメリカと日本の指標を比べてみた際に気になったこととして、以下の二点が気になりました。

- 規模の大きさが違う

- 企業ごとの差が違う

並べて表示されることの多い指標ですが、けっこう別物なのかもしれないなというのが感想です。

ニュースを見ても企業名がわかるのでけっこうオススメ(米国版業界地図ってないのかな…?)