この本は研究室の教授から勧められた書籍で、備忘録を兼ねて記事にまとめておきます。

紹介されているパラグラフライティングは、欧米の大学1年生が1年以上かけて学ぶこと。

1トピック1パラグラフで伝える方法は「コンサル1年目に学ぶこと」に通じるものがあるかも。

1章 なぜ伝わらない、どうすればいい

ブログで文章を書きながらも、他の文書でうまくいかないことから感じています。

大切なのは以下の3つ。

- 大事なポイントが30秒で伝わる

- 詳細もごく短い時間で読める

- 内容が論理的で説得力を持つ

偉い人ほど文章を読む時間が減るため、読むべきかの判断ができ簡潔に伝わるように。

読み取れない文章は自分のせい、前提をしっかり書く、は就活のESで実感しました。

文章を添削される機会はなく、ブログだけでなくライターとしても活動すべきだったかも。

パラグラフは「1つの要約文+複数の補足情報」で意味段落に近いが、毎回使えるとは限らない?

読者の長期記憶を活性化させるため、概略から述べる、重要なことは最初に話す、情報を絞る。

2章 パラグラフで書く

総論で始めるメリットは

- 詳細を読むべきか判断

- 詳細を容易に理解

- 正当性の評価

- 大事な情報を強調できる

総論で結果を事前に伝えることで、聞き手は前提を頭に置きながら内容の根拠を聞けます。

背景、問題、目的の構成で文章を始める、総論と結論を合わせるのは論文執筆とほぼ同じ。

総論で述べた内容は順番に各論で説明するのは忘れそう、分量によっては総論でも問題なし。

総論は見出しを繰り返すのではなく、パラグラフのみの読者のために具体的にデータを用いる。

人間は大量の情報を記憶できないが、パラグラフなら読み飛ばす場所も明確になるのは納得。

パラグラフ執筆にはロジック組が必要、さらにパラグラフで各論の情報量を客観的に判断できます。

様式としては空白行、段落下げなど。改行はパラグラフの切断を意味するため行いません。

具体例を並べるとパラグラフを切りたくなりますが、例なので総論のみで文章が成立すれば良い。

補足は総論を全員に論理的に納得させるため「どういう意味、なぜそう言える、どれだけ重要か」。

パラグラフの総論は縦か横の関係が必ずあり、総論だけで意味が通じるためには引継ぎ型と展開型。

パラグラフを揃えて表現すると「容易に理解、情報の洩れ防止、楽な文章作成」のメリットがあります。

パラグラフは既知から未知の情報へ、そして次のパラグラフに引き継ぐことで論理の飛躍を防げます。

3章 ビジネス実践例

例題として多くの情報を実際に整理して、パラグラフごとにまとめた文章にまとめる練習をします。

実際にやってみて感じた感想を書いていきます。

- ロジックツリーが不可欠…頭のなかだけでは足りない

- 引継ぎ型と展開型…どちらを採用するかは内容によって判断

- 総論の書き方…伝えたいことがある場合は結論として述べる

- 見直しとして…総論だけを抜き出して過不足がない確認

論理が伝わる「書く技術」の感想

書き物としての特徴が強いブログでは再現が難しいですが、一般的な文章を書く際には注意したい。

結論から簡潔に、具体例としてデータを利用、は「コンサル1年目で学ぶこと」とよく似ています。

思い付きで文章を書く癖があるため、ロジックツリーを組み立ててから文章を書いていきたいです。

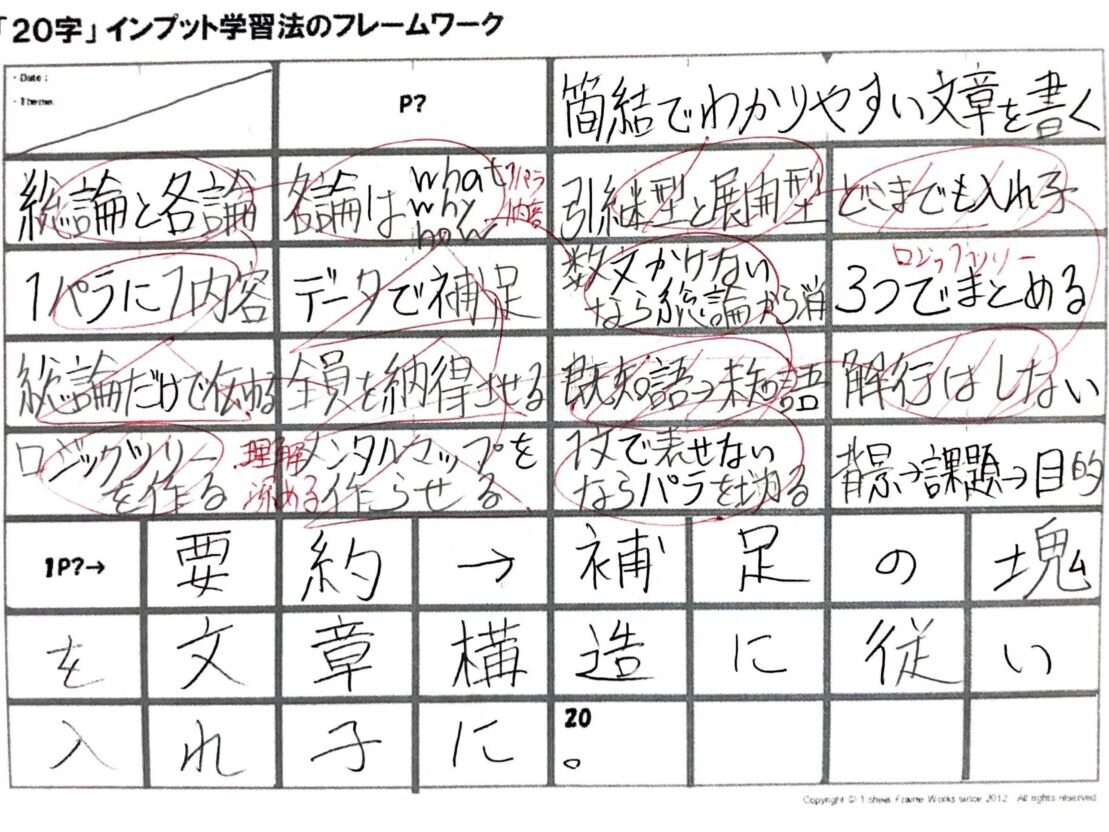

最後に、自己啓発本を読んだ際には忘れずにやりたい「20文字でまとめる」をやってみました。