現在の生活において、スマートフォンやSNSは欠かせないものになっている人は多いと思います。

ただ、膨大な時間をそれらに費やしたにも関わらず、十分なメリットを得ていないと感じることも。

この記事では「デジタル・ミニマリスト」のあらすじと、読んでみた感想を紹介します!

著者:カル・ニューポート

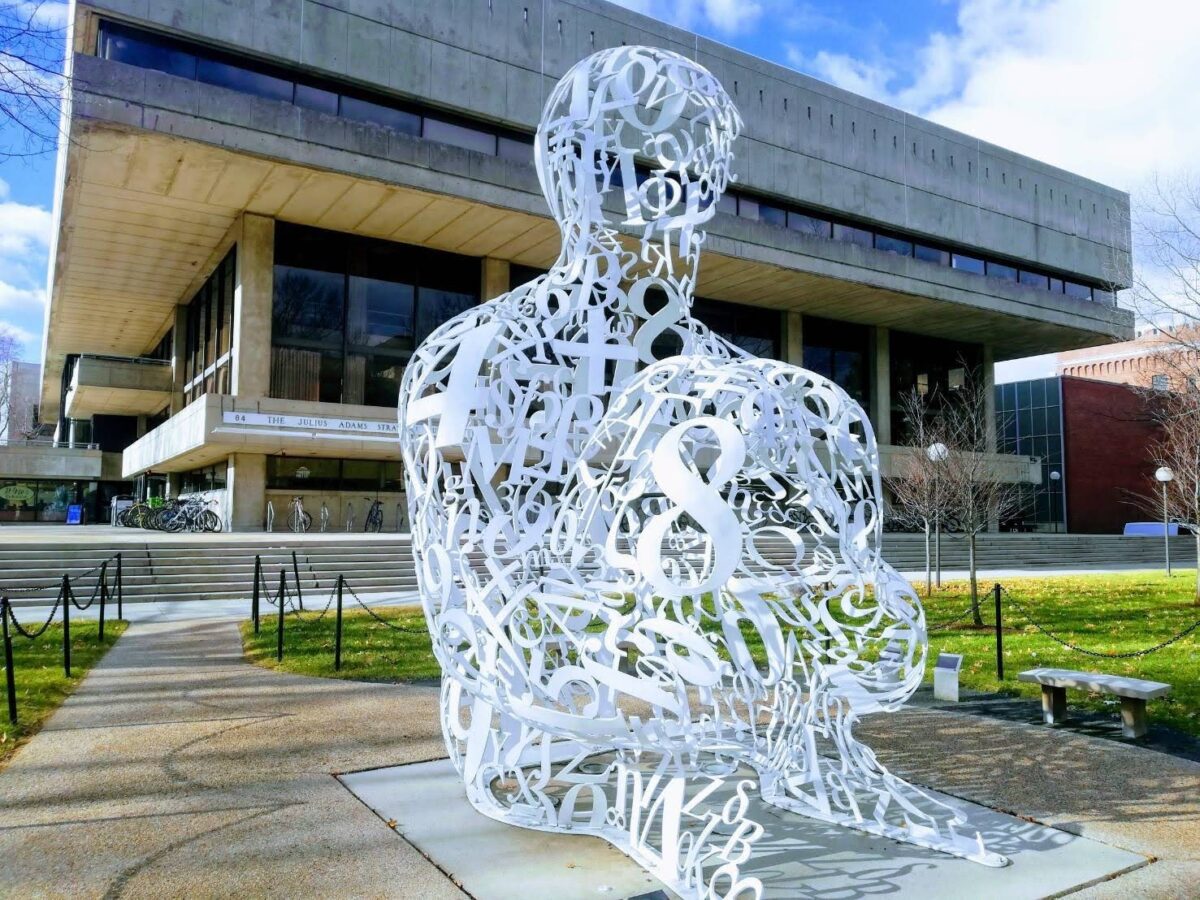

1982年生まれ、ジョージタウン大学准教授(コンピューター科学)。

ダートマス大学で学士号、マサチューセッツ工科大学で修士号と博士号を取得。

生産性を上げ充実した人生を送るためのブログ「Study Hucks」は年間300万アクセス。

著書に「今いる場所で突き抜けろ!」「大事なことに集中する」など。

あらすじ:SNSの正体を探る

まずは、我々の生活がスマートフォンという技術によってどれほど変容したのかを明らかにします。

次にSNSの運営会社が計画している、我々の時間の奪い方を知り、それに対する計画を立てます。

最後に実際のデジタル・ミニマリズムの成功例を参考にしながら適切な使い方を検討していきます。

SNSやスマホ脱却を強制するのでなく、読者によって距離感を調節する部分に共感を覚えました。

↓以前書いた「デジタルデトックス」に関する記事

【デジタルデトックス】ミニマリスト思考でスマホ中毒・情報過多から距離を置く!

まえがき

SNSに触れてこなかった著者がその危険性に気づいたのは、長文コラム”かつて私は人間だった”から。

調査を進めるにつれて、SNSの依存性は意図されずに生まれ活用されるようになったと判明します。

依存性への対策として一時的にデジタル機器から離れる方法も多いですが、それは一時の気休めです。

SNSに対してしっかりと向き合うためには、一度それらを手放す機会を避けることはできません。

スマホ依存の正体

iPhoneが発表された当初のコンセプトは「電話と音楽プレーヤーを一体化する」でした。

Appストアは存在せず、スティーブ・ジョブズは他社によるアプリを受け入れることに否定的でした。

突如発生し、急速に普及したSNSは人間の根源的性質である”間歇強化”と”承認欲求”を利用します。

間歇強化はランダムな報酬のほうが幸福感は強いことで、いいね!ボタンの通知がこれを刺激します。

承認欲求は社会的動物である人間が、部族から承認を得るという大昔からの性質を利用しています。

偶然に発見された依存性でしたが、今ではSNS運営会社は大金をはたいて研究を行っているとか。

大企業が大勢で研究している結果に対し、我々個人が打ち勝てないのも納得だと筆者は述べます。

デジタル・ミニマリズム

人間の根源的欲求と大企業の研究結果であるSNSには、デジタル・ミニマリズムが必要です。

著者はデジタル・ミニマリズムと以下のように定義しました。(厳密な定義は本で)

「自分が重要とすることにプラスになる厳選した機器を使い、他は惜しまず手放すような利用哲学」

この考えの重要な箇所は、「やめることが目的ではない」「受動的なマキシマリストと対称的」。

自分のデジタル利用哲学を決めておけば、新しいサービスが登場した際も揺らがずに判断できます。

少しでもメリットがありそうだからとアプリDLばかりしていると、大切なものも奪われかねません。

また著者は、デジタル・ミニマリストの三原則なるものを根拠も交えて紹介しています。

あればあるほどコストがかかる

SNSを議論する際、個別サービスの利点や欠点に目が行くことが非常に多いが本質的ではない。

それぞれの小さなメリットにばかり目をとられていると、それを帳消しにしかねないこともある。

近況を伝えるのには便利だが、それらのサービスを大量に使う必要はそもそもあるのだろうか。

これを著者は、必要以上に作物を育てすぎて農地や肥料のコストに苦しむ農家を例に挙げている。

最適化が成功のカギである

多くの事象において、片方が増加するともう一方も増加する関係性は永遠でないとわかっている。

テクノロジーを導入した際の幸福度についても同じことが言え、必ず考慮する必要がある。

個々のメリットを判断するのは第一歩、何のために利用するかを考える必要もあるのではないか。

最も幸福度が高い地点でテクノロジーを享受するためには、最適化を考えなければならない。

自覚的であることが充実感につながる

SNSは何のために利用するかを自分の中でしっかり決めておけば、振り回されることも減る。

デジタル・ミニマリズムはこれに気づくことを目的としており、これこそが最も大切である。

例としてはアメリカ移住以後のテクノロジー利用を拒む「アーミッシュ」と呼ばれる人を挙げる。

実際には彼らは現代機器を使うが、それがどのような価値をもたらすかをきちんと判断している。

デジタル片付け

人類にとって抗いがたいSNSに対抗するには、だましだましではなく短期決戦を著者は提案する。

これをデジタル片付けと呼び、以下のルールに従ってSNSとの距離感の再確認を行います。

- 必ずしも必要でないテクノロジーの利用を30日間停止する

- この30日間の間に楽しくてやりがいのある活動を見つける

- 各サービスがどのようなメリットをもたらすか考えながら導入する

必ずしも必要でないテクノロジーの利用を30日間停止する

デジタル片付けの対象は、コンピュータまたは携帯電話のスクリーンを介して利用するものです。

”必須ではない”というのはそれがなくても日常生活に支障をきたさないもの(離れた交友関係は△)

サービス全般の利用を停止するのも良し、必要に応じて通知を切るなどの対策も可能です。

使ってはいけないものを紙に書いたりアプリを消したりと、きちんとルールを決めることが大切。

この30日間の間に楽しくてやりがいのある活動を見つける

スマホやSNSをずっと触っている人の中には、他にやりたいことがないからという人も多いはず。

やりたいことが他にないと、せっかくSNSから解放されても手持ち無沙汰になってしまいます。

承認欲求のためではない、自分が本当に楽しめること(実態のあるものが良い)を探しましょう。

他のことをやっていても、SNSに載せる写真のアングルを考えてしまったりと誘惑は強いですが。

各サービスがどのようなメリットをもたらすか考えながら導入する

SNSから距離を置き、自分がいかにそれらに振り回されていたかを思い知ったら最後の試練。

再導入するサービスは自分にとってどんな良い影響を与えてくれるか、よく考えましょう。

正直なくても良いと思ったサービスもあるはずなので、なんとなく不安だからと再導入するのは×。

この作業が終わったとき、あなたのスマホにはあなたが本当の意味で「使う」アプリが残るはず。

デジタル・ミニマリスト:演習

一人で過ごす時間を持とう

人間は孤独なままでは生きていけませんが、考えをまとめるときなどに孤独を必要とします。

ここで孤独というと誰もいないような山奥をイメージする人もいますが、そんなことはありません。

孤独とは「自分の思考が他者のインプットから切り離された状態のこと」とこの本では定義します。

つまり喧噪なカフェでも孤独は得られましたが、スマホによって我々の孤独は失われつつあります。

これは、iPhoneが登場した世代に精神面の健康を損なう人が多いことにも関係があるかもしれません。

自分との会話の機会を失い、外からの情報に常にさらされ続けていることは危険ではないでしょうか。

演習:スマートフォンを置いて外に出よう

孤独を奪うスマホを完全に手放すことは難しいが、ちょっとした外出に置いていくことはできる。

多少不便に感じることもあるが、気づくことは「思ったよりは困らない」ということ。

演習:長い散歩に出よう

孤独の時間を自ら作り出す方法として、数時間の散歩(もちろんスマホなし)が挙げられる。

歴史上の人物のように歩きながら考えをまとめるだけでなく、とりとめのないことを考えても良し。

演習:自分に手紙を書こう

自分のその時の行動や考えをまとめるようなノートを用意して、自分自身と向き合ってみよう。

後から見返せば、その時の自分の考えや成功のジンクスなども見えてくるかもしれない。

”いいね”をしない

どうやら人間は、何もしていないときでも他者とのつながりに強い関心を持つようできているらしい。

今まで対面で相手の微妙な変化を見ながらしていた交流は、SNSにより単純なものに変わりつつある。

オフラインでもオンラインでも他者とつながることにメリットはあるが、前者の方が幸福度は高い。

SNSの”いいね”を押すことで目の前にいる友人との会話が減ることは、幸福度にはマイナスに働く。

筆者は交流を対面やビデオ、音声通話に優先し、テキストやスタンプは単なる伝達手段と考える。

SNSで子供が生まれたという投稿があったら”いいね”を押すのではなく、電話をかけてみよう。

演習:テキストメッセージはまとめて処理しよう

本当に大事な要件は通話で伝えてもらうようにすれば、その他のメッセージは最重要ではない。

スマホのチェックを1時間に1回にするだけでも、常にSNSの通知に脅かされることはなくなる。

演習:営業時間を設けよう

電話や対面の面倒な所は、相手に対して場所と時間のセッティングをしなければならないことだろう。

解決法として「〇曜日の〇時~〇時」と自分の時間を決めておけば、相手の労力はなくなる。

趣味を取り戻そう

スマホやSNSに依存した生活は、人や企業が作った作品を受け取るという主に受動的なものになる。

筆者は質の高い余暇活動として、課題に対して苦労し対価を得る「活動的な暮らし」を提唱します。

活動的な暮らしのメリットは経済的な負担が少ない、エクササイズになる、心の健康にも良いこと。

仕事に疲れもう何もしたくないという意見もありますが、だらだら過ごしても疲れは取れないのでは。

受け身の消費よりも体を動かす活動を優先しよう

スキルを活かし、物質的な世界で価値あるものを作り出そう

親睦を支える枠組みがある、リアルな交流が必要な活動を探そう

演習:週に何か1つ作るか修理しよう

自分の手で、現実の形あるものに対して創作もしくは工夫をすることで能動的な活動ができる。

これらのスキルはYoutubeなどのSNSで得られるが、きちんと目的があればSNSは味方になる。

演習:質の低い余暇活動をスケジューリングしよう

スマホを眺めながらする受け身的な活動を、していい時間としてはいけない時間に分けよう。

質の低い余暇活動をセーブすることで、SNSを手放すことなく質の高い余暇活動もできる。

演習:何かに参加しよう

人とつながりを持てるような活動に参加することで、充実感と精神の安定も図られる。

グループ内でしかわからない言葉を使うような、内輪のつながりが高い所がおすすめ。

演習:余暇の活動計画を立てよう

直近の余暇について、自分がどんなことをできるようになりたいかを考えて計画を立てる。

目的と手段、進捗の確認方法をしっかりしておくことで、その計画の実現性は増す。

SNSアプリを全部消そう

スマホやSNSは、今や我々の生活にとってほぼなくてはならないものになっている。

しかしその一方で、デジタル大企業は私腹を肥やすために我々の時間を奪う研究を続けている。

これに対抗するためには「デジタル・レジスタンス」の視点を持ったシステム利用が有効である。

特定のメリットを得るために敵地にさっと乗り込み、企業の罠が閉じる前に退却する。

ツールの利用は、時間や精神の安定を企業と奪い合う活動と考え抵抗することが必要となってくる。

演習:スマホからソーシャルメディアを削除する

相手の近況を確認することは、外出先でひっきりなしでなく自宅のパソコンからもできる。

常に手元にアクセスできる機器があることは、我々の依存に対する抵抗を妨げるのは間違いない。

実際に企業もモバイル版アプリにおいて、広告や通知などの多くの罠を仕掛けているのに気が付く。

簡単にアクセスできる手段がなくなることで、ソーシャルメディアにアクセスする回数は確実に減る。

演習:デバイスをシングルタスクな道具に戻そう

スマホやパソコンは1つではなく、複数の目的に利用することができる点が画期的だった。

しかし、毎秒ごとに異なるSNSのアカウントをチェックすることは想定されていなかった。

マルチタスクは脳の処理速度を遅くし、効率が悪いこともわかっているため使い方の改革が必要だ。

あるアプリ群に対し、一定時間利用できないようにブロックすることなどが有効な手段となる。

演習:デジタルミニマリストのプロを真似しよう

実際にソーシャルメディアとの戦いに打ち勝った人の使い方を真似してみる。

1から戦略を立てる必要がなく、必要に応じて自分なりの工夫を加えてゆけばよい。

演習:スローメディアを使おう

新聞やラジオなど、一つの目的にしか使えない危機をあえて利用してみる。

他の機能を使いたくなる誘惑もなくなり、自分で管理するのも簡単だ。

演習:フューチャーフォンに戻そう

極限としてフューチャーフォンに戻してもそこまで困らないと筆者は述べる。

しかしこれは個人的に非現実的だと思うので、割愛します。

デジタル・ミニマリストの感想

著者がSNSに触れていないというまえがきから始まったので、内容が偏るかなと思いました。

そこまでSNS依存ではないですが、最近はリモート授業もありネット接続時間が多くなりがち。

個人的には「”いいね”をやめる」ことが交友関係に大して大きな影響を与えないことに驚き。

確かに誰が”いいね”したかなんてそこまで気にしないし、機械的にしていることもあります。

スロットマシンと形容されていたSNSシステム、それに簡単にアクセスできるスマホ。

うまく向き合いながら、良いところどりをした利用を心掛けていきたいと思いました!